理研など、スパンコン「富岳」と量子コンピュータ「叡」の連携に成功

マイナビニュース / 2024年5月13日 15時42分

理化学研究所(理研)と大阪大学(阪大)は5月10日、最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)構想の一環として進める計算可能領域の拡張に向け、スーパーコンピュータ(スパコン)「富岳」と量子コンピュータ「叡(えい)」の連携利用を実証し、原理の異なるコンピュータ間の連携利用によって計算可能領域が拡大する可能性を示したことを発表した。

同成果は、理研 計算科学研究センター(R-CCS) 量子HPC連携プラットフォーム部門の佐藤三久部門長、R-CCS 量子HPCソフトウェア環境開発ユニットの辻美和子ユニットリーダー、理研 量子コンピュータ研究センター(RQC)の中村泰信センター長、同・萬伸一副センター長、阪大 量子情報・量子生命研究センターの北川勝浩センター長、同・藤井啓祐副センター長、同・根来誠副センター長らの研究チームによるもの。その概要は、5月12~16日に独・ハンブルクにて開催される国際会議「ISC High Performance 2024」のフォーカスセッションにて発表される予定。

理研で現在進められているのが、同研究機関の最先端の研究プラットフォーム群(富岳、叡、大型放射光施設「SPring-8」、X線自由電子レーザー施設「SACLA」など)を有機的に連携させ、研究分野を超えた、革新的な研究プラットフォームを創り出す挑戦的なプロジェクトのTRIP。その中の研究開発課題の1つとして、R-CCSとRQCが取り組んでいるのが、HPCと量子コンピュータのハイブリッド化により計算可能領域の拡張を可能とするシステムを目指した、富岳と叡を連携させるハイブリッドプラットフォーム基盤(量子HPC連携プラットフォーム)の構築である。

量子コンピュータは、すべてにおいてHPCに代表される既存のコンピュータを上回るイメージがあるが、実はそうではない。量子コンピュータは、組み合わせ最適化問題のような、HPCでは解を得るまでに膨大な時間を要してしまう計算には強い一方で、HPCが得意とする厳密な解が要求されるような問題や、同じアルゴリズムを繰り返した場合に、まったく同一の解を出力する必要のある再現性が求められる問題などには向いていない。つまり、HPCと量子コンピュータはそれぞれ得手不得手が異なるのである。

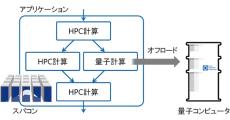

HPCにおける重要な技術の1つに、異なる種類のプロセッサを組み合わせて構築したコンピュータシステム上で演算を行う「ヘテロジニアス・コンピューティング」がある。代表的なものに、汎用CPUと特定の計算に能力を発揮する演算加速機構であるGPUの組み合わせが知られている。CPUから計算の一部をGPUに送って実行させることを「オフロード」というが、量子HPC連携計算においては、HPCでは解くのが困難であったり、時間の要する計算を量子コンピュータにオフロードすることで、プログラム全体の実行時間の短縮が期待されている。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

Classiq、ハイブリッド量子シミュレーションでヒューレット・パッカード・エンタープライズと協業

PR TIMES / 2024年6月3日 9時30分

-

スーパーコンピュータ「富岳」を用いてGraph500の世界第1位を獲得

PR TIMES / 2024年5月14日 15時45分

-

NVIDIA、CUDA-Q プラットフォームで、世界中の量子コンピューティング センターを加速

PR TIMES / 2024年5月13日 18時15分

-

スーパーコンピュータ「富岳」で学習した大規模言語モデル「Fugaku-LLM」を公開

PR TIMES / 2024年5月10日 17時15分

-

富士通など8者、富岳で学習した130億パラメータのLLM「Fugaku-LLM」を公開

マイナビニュース / 2024年5月10日 14時43分

ランキング

-

1「こんなに種類あるんですね」 コレクターが収集した交通系ICカードの数々に「すごい」「素敵です」

ねとらぼ / 2024年6月2日 20時45分

-

2「気が狂ったのかと思った」 “ありえない場所に”メガネを突っ込んだ史上最悪の小物入れに「衝撃がすごい」

ねとらぼ / 2024年6月2日 20時0分

-

3タイヤを転がし続けて16年!? マルゼンCMが令和にバズる CM誕生のきっかけや16年継続した理由を本人に聞いた

ねとらぼ / 2024年6月1日 20時30分

-

4【週間ニュースランキング】「あおぎり高校」VTuber・大代真白さんの体調不良を公式が説明―二次創作ゲーム『VTuberホームランダービー』も話題!

インサイド / 2024年6月2日 9時0分

-

5お約束を逆手に取った良作「学園アイドルマスター」レビュー 下手な歌が成長していく前代未聞システム

ねとらぼ / 2024年6月2日 20時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください