人間の脳の記憶容量は1GBしかない…本来「記憶に向いていない」人間が大量の情報を覚えられる驚きの仕組み

プレジデントオンライン / 2024年5月16日 10時15分

■飼いネコを獣医に連れていって気づいたこと

先日、飼いネコにマイクロチップを入れようと思い獣医さんに連れて行きました。

「2022年6月以降に新たに犬やネコをペットショップやブリーダーから購入する場合は、マイクロチップの装着が必要」というニュースを見たからです。

いつもの獣医さんにマイクロチップを埋め込んでもらい、その後、リーダーの番号とチップの番号が合うかをチェックしてもらいます。

しかし、なぜかそれが合わない。「あれ? あれ?」と獣医さんも慌てています。

そして数分後、意外なことがわかりました。なんと、うちのネコは、今回埋め込む前から、別のチップがすでに入っていたのです。

最初のチェックの際に反応していたのは、その古いチップでした。新しいチップのほうもその後、反応したことで、今回の顛末が明らかになったのでした。

■説明は受けたものの、記憶をなくしていた

さて問題は、古いほうのマイクロチップは誰が、いつ入れたのか、です。

その獣医さんには長く通っていますが、カルテに記録はなく、獣医さん自身も、うちのネコにマイクロチップを入れるのは今回が初めてと言っていました。では誰が?

そのとき、それまではまったく覚えていなかったのですが、ペットショップで購入した際に業者が埋め込んだということを思い出しました。

説明は受けたものの、その後、すっかりその記憶がなくなってしまった、というわけです。

結局、そのときに埋め込んだ新しいチップを取り出さなければならず、ネコには余分に痛い思いをさせてしまいました(ごめんね、ゆきちゃん)。

■人間は記憶マシーンではない

人間は記憶マシーンではありません。記憶というのは非常に脆弱なものです。

経験をしたときには「このことは絶対に忘れない」と思っていたことでも、少し時間がたつとすっかり忘れてしまうことが頻繁にあります。

大切にしているネコのことさえ覚えていられないのですから、ましてや意識していなかったことであれば、覚えているほうがまれなのです。

人は、こうして忘れてしまうものである以上、せめて「人は忘れるものだ」ということだけでも記憶にとどめておかなければいけません。これは、仕事でも、それ以外の事柄でも同様です。

■「忘れた」を叱ってはならない

例えば、部下が大切な書類の提出期限を忘れてしまったとき、

「今日までに提出しろと、先月、言っただろう! なんで忘れるんだ!」

などと、厳しく注意をするのは、あまりおすすめできません。

そもそも「今日までに提出しろと、先月、言った」という記憶が正しいか、という問題もあります。他の人が忘れず提出していたとしても、その部下だけ離席していて聞いていなかった、ということだってあり得ます。

さらには、そんな大切な書類なのに、先月言ったっきり、締め切りまで放置、という仕事の仕方にも問題があります。1週間前や数日前にリマインドすることだってできたはず。

仕事のできる人というのは、「相手も自分も忘れる可能性がある」ということをわかっています。そしてそれを回避する方法をあらかじめ見つけています。

皆さんは「自分も相手も忘れる前提」で仕事をしているでしょうか。

■「忘れること」は重要な能力

「どうして忘れちゃったんだろう?」

さて、大切な仕事をうっかり忘れてしまったならば、誰でもそう思い、落ち込みます。

仕事のことでなくても、家族の誕生日などの大事な記念日や、何かの約束を忘れて、ひたすら謝罪するしかなかった、などという経験のある方は多いのではないでしょうか。

メモをとる? いやいや、メモを見ることすら忘れてしまったりして……。

忘れて焦った経験や怒られた記憶が忘れられずに残るからか、記憶にとって大切なことは「忘れないこと」だと思っている人が多いと思います。

実際、「加齢による物忘れ」に悩む人も多く、どうにかして「忘れない方法」を見つけたい、と思われる方が多いのもうなずけます。

しかし、認知科学の視点で見ると、「忘れること」は、とても重要な能力だともいえます。どういうことなのでしょうか?

■「記憶の容量」はかなり小さい

「忘れること」が人間にとって大事な理由、それは、私たちが単純に覚えられる記憶の容量は、実はかなり小さいことがわかっているからです。

私は、教育にイノベーションを引き起こしたい、という思いから、「ABLE-Agents for Bridging Learning research and Educational practice」という取り組みをしています。

世界中から、認知科学を中心に様々な領域の研究者を招き、教育実践を日々行っている人々、社会変革の担い手となるべく強い思いを抱いている人々に橋渡しをするという取り組みです。

2012年に始め、コロナ禍によって最近はオンラインが中心の活動にもなっていますが、理論や知識だけでなく、経験をシェアすることによって新たな知の創造にもつながっていければ、と考えています。

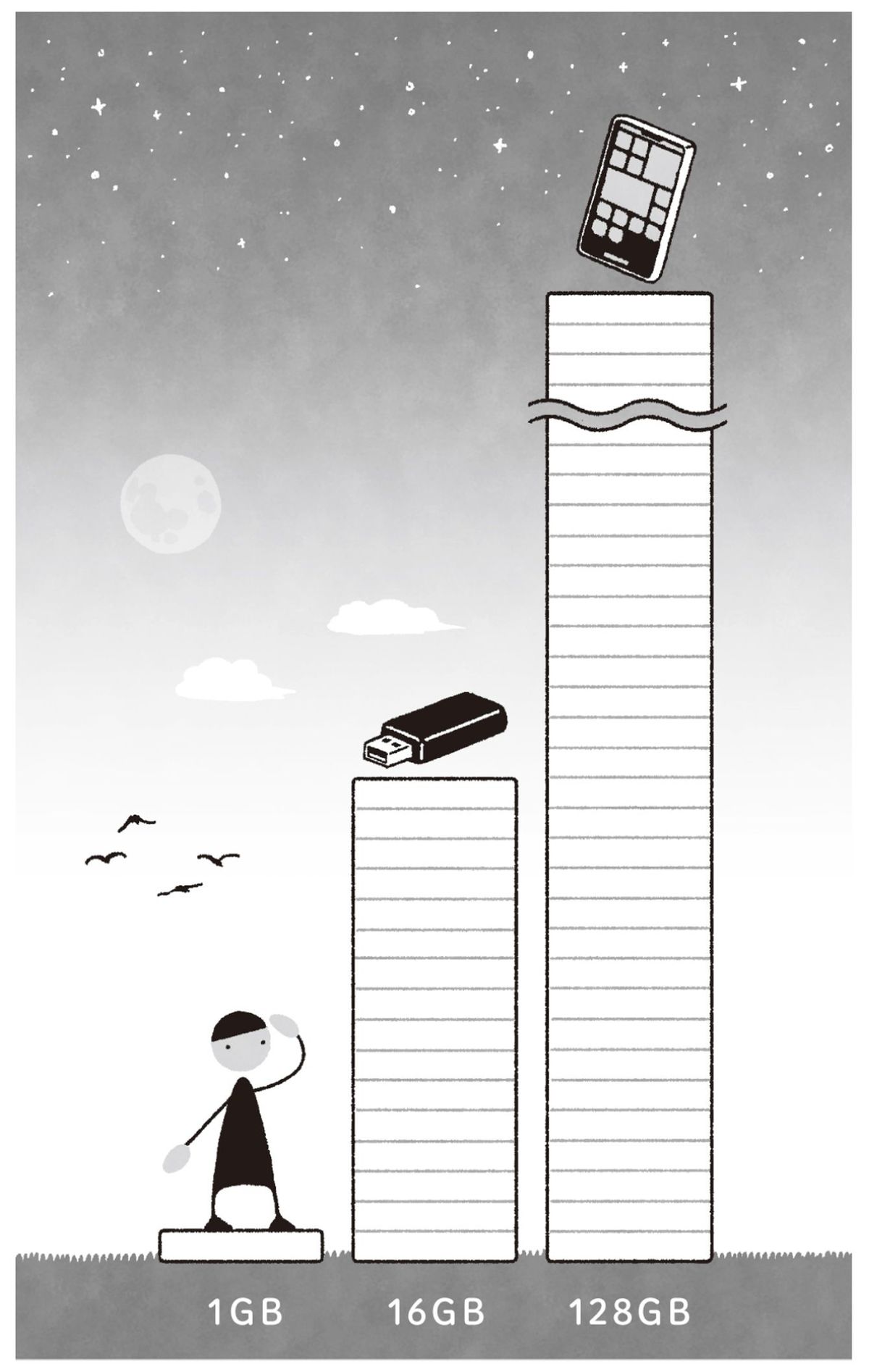

■私たちの記憶容量は「1GB」ほどしかない

そのABLEに、認知科学者で米国ブラウン大学のスティーブン・スローマン教授をお招きしました。2021年のことです。

スローマン教授は、私たちの記憶容量は「1GB」ほどしかない、とお話しされていました。いまやコンビニで1個600円程度で購入できる16GBのUSBメモリですら、人間の16倍の記憶容量があるわけです(詳しくは、スティーブン・スローマン、フィリップ・ファーンバック共著、土方奈美訳『知ってるつもり 無知の科学』(ハヤカワ文庫)を参照)。

■128人集まってやっとiPhone1台分

最新のiPhoneなら、一番容量が少ないものでも、128GBもあります。私たちが128人集まってやっと、iPhone1台(それも低いスペック)のものと記憶力で勝負できるというわけです。人間は記憶貯蔵装置ではないのです。

容量がいっぱいになってしまったメモリやスマートフォンは、保存データを消すか、新しく買い替えるしかありません。

人間の脳は、買い替えることは当然できませんから、保存していたデータをなんとかするしかない。

しかし、電子機器のように画面を確認して「残す情報」と「消す情報」を仕分けることはできません。

■必要な情報を残し、不要な情報を消している

それで、必要だと判断された情報を残し、不要だと判断された情報を消す、ということが日々、ごく自然に行われていることになります。

この情報の代謝は私たちにとって不可欠なもので、「忘れられない」ことはしばしば治療の対象ともなります。

トラウマなどがいい例ですね。出来事の衝撃が強すぎて、忘れてしまいたいことでも記憶から消えなくなってしまう。

しかも、その記憶が事実ではないこともあります。理解や記憶はスキーマの影響を強く受けるためです。イヤな記憶、しかも必ずしも事実ではないもので長期間苦しめられるとしたら、それは大変つらい経験となります。

■「人間は忘れる」が大前提

私たちの記憶が、ある程度「雑」だというのは、実は私たちにとっては必要なことでもあります。

最近は、顔で認証するなどのAI技術も発達しています。そうした技術では、目、鼻、口などの特徴的な位置や、パーツの大きさなどを基に、登録された情報と本人照合が行われています。

その技術はすばらしいものの、では、20年前に登録した顔と照合して、同一人物と認証できるかといえば、それは難しいのではないかと思います。

一方、私たちは、20年ぶりの同窓会でも、ある程度、顔を見れば誰だか思い出せるでしょう。

あるいは、コロナ禍でマスクをした状態でずっと会っていたとしても、マスクを外した姿を見て、だいたいは見分けがつきます。

こうした、「厳密には同じでないもの」を、記憶の中から引っ張り出してきて「同じだ」と捉えることができるのは、人間が「忘れる」ことを前提に、大事なことや本質的だと思うことのみを記憶し、想起しているからです。

人と対面で話しているときに、相手の顔を細部まで見て覚えてはいないかもしれません。それでも、次に会ったらその人とわかる。しばらく時間が空いても、だいたいわかる。

こうした柔軟さもまた、人の「忘れる」という特性と密接に関わっているのです。

----------

慶應義塾大学環境情報学部教授

1987年慶応義塾大学大学院社会学研究科に在学中、奨学金を得て渡米。1994年ノースウェスタン大学心理学部博士課程を修了、博士号(Ph.D)を得る。専門は、認知・言語発達心理学、言語心理学。2007年より現職。著書に『ことばと思考』『学びとは何か 〈探求人〉になるために』『英語独習法』(すべて岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)など。共著に『言葉をおぼえるしくみ 母語から外国語まで』(ちくま学芸文庫)、『算数文章題が解けない子どもたち ことば・思考の力と学力不振』(岩波書店)など。最新刊で秋田喜美氏との共著『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書)は大きな話題となった。

----------

(慶應義塾大学環境情報学部教授 今井 むつみ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

やたら「報連相」重視する人に伝えたい上司の本音 ただの責任逃れ?何のための報告かを考える

東洋経済オンライン / 2024年5月29日 15時0分

-

「最近の若者は…」過剰に一般化する人の深刻盲点 都合よく情報を拾ってしまう「認知の偏り」の罠

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 17時0分

-

BM子ども相談室主催の勉強会に関する取材記事を公開 多言語環境で育つ子どものことばを引き出す工夫

@Press / 2024年5月14日 15時0分

-

なぜ英語で「洋服を着る」は"wear"ではないのか…日本人がなかなか英語を使いこなせない根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月11日 8時15分

-

自信満々に断言されると嘘でも信じてしまう理由 生成AIの「もっともらしい」誤回答にも要注意

東洋経済オンライン / 2024年5月10日 17時0分

ランキング

-

1テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

2ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

3関東撤退から半年 東京に復活した「東京チカラめし」、なぜ新店舗が庁舎内に?

ねとらぼ / 2024年6月2日 12時0分

-

4「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください