カップラーメンを平気で食べ、家のドアは常に開け放たれている…いつの間にか100歳を超えた人の意外な食生活

プレジデントオンライン / 2024年5月15日 10時15分

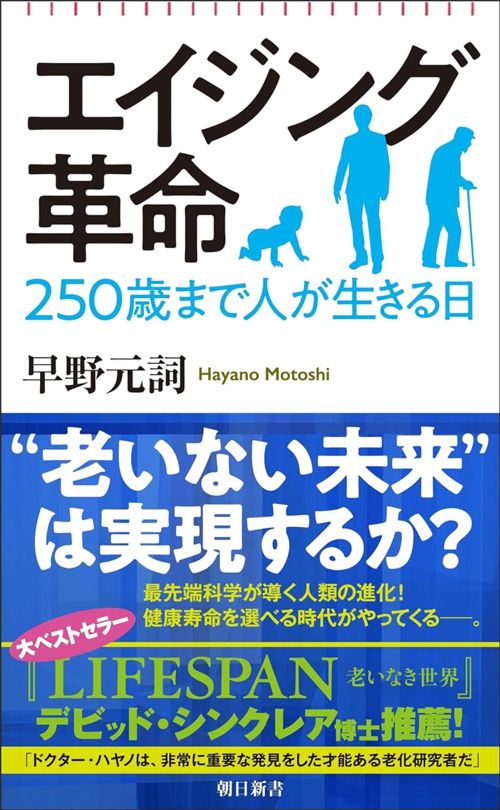

※本稿は、早野元詞『エイジング革命 250歳まで人が生きる日』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

■明治時代の平均寿命は42〜44歳

「人生は短いが、人生で最も長いものだ(Life is short, but it’s the longest thing you’ll ever do.)」

そんな言い回しがあります。

生まれてから死ぬまでの人生は、人生において最も長い。あなた、そして私が所有する最長のものが「人生という時間だ」、という意味です。

20代や30代の頃は、1年が永遠のように感じることさえあるでしょう。そして50歳や60歳になると、初めての経験がぐっと減り、喜びも驚きも失われ、1年があっという間に過ぎてしまいます。時間の認識は不思議なものです。

1900年前後の明治時代の日本人の平均寿命は、42〜44歳だったようです。今からおよそ120年前のことです。300年前の江戸期に遡っても、平均寿命は35〜40歳と大差ありません。そう考えれば、この120年の間に急速に寿命が延びたことは地球にとっても予想外の異常事態なのだと思います。

つまり、120年前は、ヒトが80歳まで生きるなんて信じられない長生きで、江戸時代に庶民の間で広まった元服(げんぷく)からも15〜17歳は立派な大人という感覚は当然だったのでしょう。

寿命が急速に延びた時代に豊かな人生を送るためには、時間の本質を知ることが必要不可欠です。

ここでは、ヒトにとって理想的な生物学的年齢を考察しながら、エイジング革新を社会に実装化する課題について考えてみたいと思います。

■ヒトは何歳まで生きるのが妥当か

さまざまな老化研究が世界で進められている中で、合意形成が難しいもの。それが、理想的な生物学的寿命です。一体、ヒトは何歳ぐらいまで生きるのが、科学的に妥当なのか。今のところ、この問いには誰も答えられません。

先述の通り、120年前の平均寿命は現在の半分ほどでした。日本では1899(明治32)年から「日本帝国人口動態統計」という出生数や死亡数の調査が行われており、現在は厚生労働省のウェブサイトで見ることができます。そのデータを見ると、1899年は「出生数138万6981」に対して、「乳児死亡数21万3359」、「新生児死亡数10万8077」ということで、乳児死亡率15%、新生児死亡率7.8%になっています。

ちなみに2011年のデータを見ると、乳児死亡率0.2%、新生児死亡率0.1%なので、120年前は75〜78倍の確率で、天然痘やインフルエンザ、はしか、おたふく風邪といった感染症によって亡くなっていたことが推測できます。

■複雑な要因が絡まるヒトの寿命

平均寿命は、国の公衆衛生や社会情勢によっても大きな差が生まれます。

たとえば、近年エチオピアの平均寿命が3年延びた要因として、安全な水へのアクセス、女性の教育とジェンダーエンパワメントなどが挙げられています。同様にブラジルでの2年延伸は、政治、経済、医療保障、不平等の是正などといった、私たちが想像する要因とはまた別の課題が存在していることがわかります。

平均寿命は概して国民所得の増加と共に延伸しますが、同じような国民所得であっても想定される平均寿命と異なるパターンを示すケースが存在し、集団における健康や寿命がいかに複雑な要因が絡み合った結果であるかが想像できるのです。

逆に、日本のように国民皆保険制度に守られている国では、誰もが必要なときに、必要な医療サービスを受けられます。だとすれば、この先も過去120年のように倍化して、現在の平均寿命80歳から160歳になるのでしょうか。これも、否定も肯定もできない問いであることだけは確かです。

■125歳が限界だろう…

1825年、イギリスの数学者でありアクチュアリー(保険数理士)のベンジャミン・ゴンペルツ氏は、ヒトの寿命には上限があることを説きました。年々指数関数的に増加する死亡リスクとの関係からです。

2016年には、遺伝学のヤン・ヴィジュ博士らのグループが、最長死亡年齢の解析結果から「125歳がヒトの寿命の限界だろう」と述べています。

ちなみに、現在の最長寿記録は、1997年に他界したフランス人女性ジャンヌ・カルマンさんの122歳5カ月です。そうしたこともあり、私たちは125歳前後の寿命の壁を意識しがちですが、これらはあくまでも過去のデータに基づくものであることを忘れてはいけません。

何しろ1900年の世界では、日本人の平均寿命が80歳に及ぶことなんて夢にも想像できなかったでしょうし、今後、生物学的な老化抑制によって寿命を選択できる世界になれば、誰もが80歳の平均寿命を「そんなに短命だったのか」と思うでしょうから。それほどまでに、大きな革新が過去をぬりかえていくのです。

■「ゲートボールやらないのは、日曜だけだ」

ところで日本では今、何歳ぐらいまで生きるのが「理想」と考えられているのでしょうか。

センチネリアン、すなわち100歳という節目は、最近ますます身近なものになっています。そんな流れがあるからでしょう、2023年から「100歳に聞く。〜人生最高の瞬間〜」というバラエティ番組の放映も始まりました。ある程度の視聴率が取れる、つまりこのような情報を望む視聴者がいるからこそ生まれた番組でしょうし、背景には信頼のおけるスポンサーもついていることでしょう。要するに「百寿者に興味を持つ人たちの存在」を、この番組は示してくれています。

ある日の放送で、沖縄、すなわち世界の5大ブルーゾーン(長寿で知られる地域)の一つが取り上げられていましたが、取材チームが訪ねた先では、お年寄りが数人集まってゲートボールを楽しんでいました。その中の最年少は89歳。最年長ではなく、最年少が、です。

「ゲートボールは、毎週何曜日にやってるのですか」と訊ねると、

「ゲートボールやらないのは、日曜だけだ」と普通に返ってくる。

100歳のおばあちゃんの家を訪ねると、玄関はカギがかかっておらず、いつも誰かが出入りしている。要するにおばあちゃんの様子を、周囲の人たちが自然に見守っているわけです。

おばあちゃんに「何してるときが、一番楽しいですか」と訊くと、「テレビ見てるときだな」と答える。食事にしても、カップラーメンを平気で食べていたりする。

この人たちは、長生きしようと思って頑張っているわけでは、全くない。周りの人たちと仲良くしながら、自然に楽しく生きているだけです。

■老化は“老人問題”にあらず

もしかすると、「何歳まで生きるのがいいか」などという目標設定は必要ない。そんなことを気にせず、いつのまにか100歳を超えている。そんな老い方が、一つの理想かもしれません。

少々辛口な言い回しに、「100歳まで生きたければ、100歳まで生きたいと思わせることをすべてやめること」という表現もありますが、老い方は生き方に他ならず、「どう老いるかは、どう生きるか」なのかもしれません。

だとすれば、老化は、決して老人問題ではありません。

老いた人々に特化した難題や難問ではなく、老化抑制とは、全世代かつ全性別の健康課題であるといえるでしょう。

むしろそれは、喜ばしいことです。なぜなら、全世代の健康問題となることで、老化抑制は対症療法ではなく積極的な予防療法になるからです。そうなれば医療保険機関の認可も善処され、未来における若返りなどの技術が一部の富裕層に限られたものではなく、AIのように社会の中で広く活用されていくのではないでしょうか。

----------

生命科学者

1982年、熊本県生まれ。慶應義塾大学医学部整形外科学教室特任講師。老化、エピジェネティクスが専門。2005年、熊本大学理学部卒業。2011年、東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻にて博士号(生命科学)取得。2013年より米ハーバード大学医学大学院に留学し、同大学院フェロー及びヒューマンフロンティアサイエンスプログラムフェローを経て、2017年より慶應義塾大学医学部眼科学教室特任講師に着任。同大学理工学部システムデザイン工学科および医学部精神・神経学教室特任講師を経て、2023年4月より現職。『エイジング革命 250歳まで人が生きる日』(朝日新書)は初著作となる。

----------

(生命科学者 早野 元詞)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

糖尿病薬で老化細胞除去=マウスで確認、加齢疾患への応用期待―順大

時事通信 / 2024年5月30日 18時2分

-

平均寿命50年に4.5年の延び 世界予測、健康寿命は2.6年

共同通信 / 2024年5月17日 9時3分

-

飲むタイミングを誤ると健康サプリで老化を速めてしまう…効能を知るより大切な「服用のNGタイミング」

プレジデントオンライン / 2024年5月17日 8時15分

-

アンチエイジングとは別物…「50歳の人が治療で30歳に」老化のリセット・スイッチを手に入れた近未来の寿命

プレジデントオンライン / 2024年5月13日 10時15分

-

老け顔の人はなぜ老け顔なのか…名医が指摘「老けた人の体内で老化が進んでいる臓器の名前」【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年5月5日 9時15分

ランキング

-

1テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

2ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

3関東撤退から半年 東京に復活した「東京チカラめし」、なぜ新店舗が庁舎内に?

ねとらぼ / 2024年6月2日 12時0分

-

4「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください