失敗作であればあるほど会場が盛り上がる…冗談のつもりで始めた「ヘボコン」が世界で熱狂を生むまで

プレジデントオンライン / 2024年5月14日 16時15分

■ずぶの素人だけが参加できる「ヘボコン」

10年前からロボットバトルのイベントを主催している。

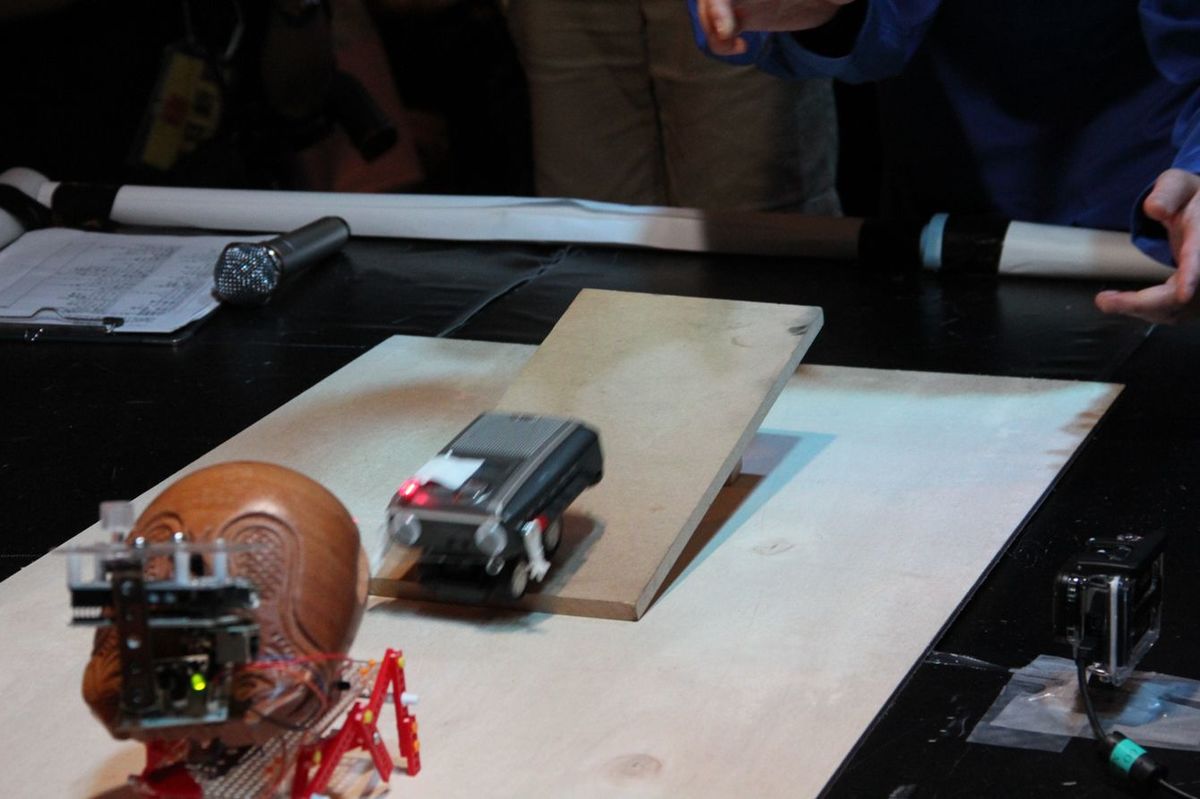

ロボットバトルと聞くと、巨大ロボが拳で殴り合ったり、ビームを撃ちあったりする光景を想像されるかもしれない……が、それとは180度真逆のイベントだ。まず想像の中のロボットを30cmほどに小さくし、見た目を小学生が作った牛乳パック工作に変えてみてほしい。そして戦場を駆け抜けながらビームを撃つ代わりに、ただ愚直に前進するだけ……と思いきや、原因不明の不具合でそれすらかなわず立ち往生している。それが私の主催するイベント、ヘボコンである。

ヘボコンは2014年にスタートし、今年で10年目になる。正式名称を「技術力の低い人限定ロボコン(通称:ヘボコン)」という。

元々はロボコンのパロディとして始まった。ロボコンは工学を学び専門知識を身につけた人々が、その技術の粋を結集して挑む。ヘボコンはロボット工学のロの字も知らないずぶの素人が、勘で作ってきた「自称・ロボット」を無理やり戦わせるイベントだ。

これが世界に広がり、(すべては把握していないが少なくとも)25カ国以上で開催され、南極以外の全大陸に上陸した。しかもただのエンタメとしてではなく、教育関係者からも広く注目を集めているのだ。そんなヘボコンの魅力はどこにあるのか、少し説明させてほしい。

■技術のつたなさが生む魅力

ヘボコンの面白さはなんといっても、出てくるロボットが全部「よくできていない」ことにある。競技はロボット相撲のため転倒したり場外に出たら負けなのだが、出場するロボットたちはひとりでに倒れ、コントロール不能で勝手に場外に出ていく。

また試合前に予告された必殺技は不発に終わることも多く、それでいて試合終了後に暴発したりする。

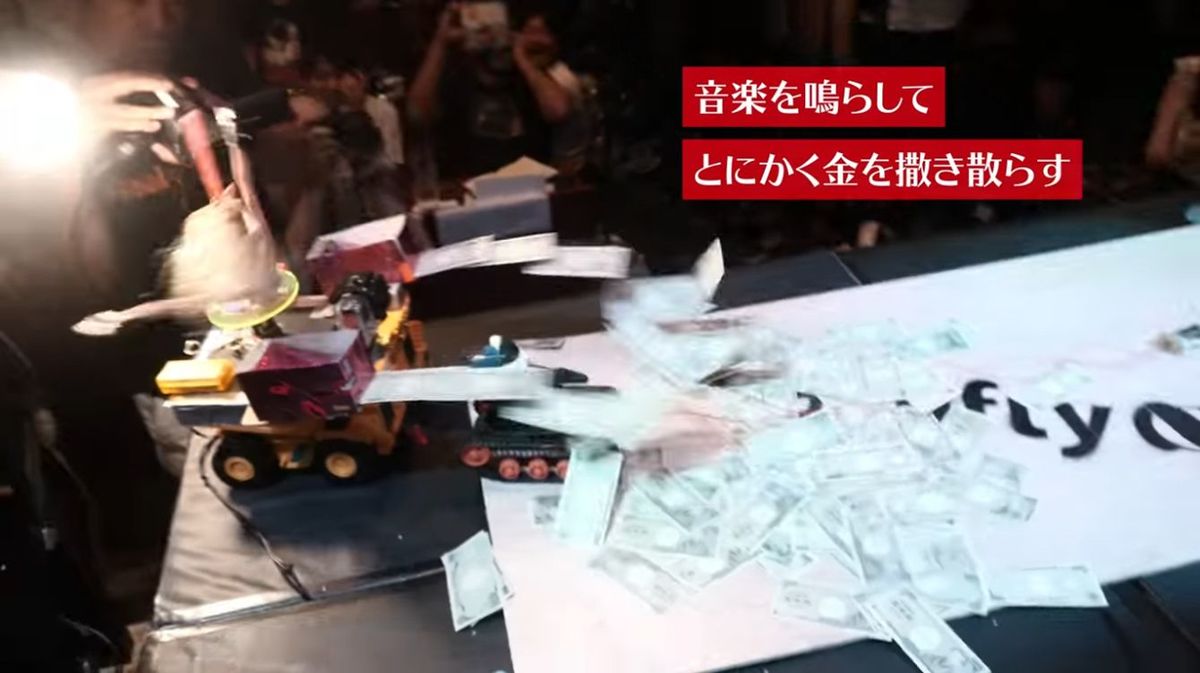

次の写真は2016年の世界大会で活躍したロボット。マネーキャノンを搭載しおもちゃのお札を発射して敵を攻撃するはずだったが、試合中は不発。しかし土俵外に押し出された瞬間にマネーキャノンが作動し、血しぶきのごとく派手にお札をまき散らしながら敗北した。

また、タブレットで操作するロボットが試合直前にアプリのアップデートが始まってしまったこともあるし、前日のメンテナンス中にスピーカーの線を切ろうとしたらロボットごと動かなくなってしまい、当日は小さなゼンマイのおもちゃで出場した参加者もいた。

よくできていないというのは、つまり不確定であるということだ。ロボットが動くかどうか、技が出るかどうか、出ても効果があるのかどうか、全てが不確定。あらゆるハプニングが起こる確率が極限まで高まった空間、それがヘボコンなのだ。観客はほとんど毎試合、ステージで何か事件が起きるのを目撃することになる。そんなエキサイティングなイベントだ。

■「ヘボいほど良い」という新しい価値観

もうひとつ、ヘボコンが世界で評価された理由がある。それは価値観の逆転にある。

一般的にこういった技術系のコンペティションで求められるのは、作品の技術力や完成度の高さである。いっぽうでヘボコンが求めているのは技術力や完成度の「低さ」だ。

ここでひとつ注意してほしいのが、ヘボコンは断じて「技術力が低くてもOKなゆるいイベント」ではない。「技術力が低ければ低いほど価値が高い(=高いと無価値)」なのである。ヘボコンの特徴的なルールとしてハイテクノロジー・ペナルティという制度があり、高度な技術を使用した者は罰せられるルールになっている。

また、トーナメントの形態をとっていながら優勝は無価値とされており、最も栄誉ある賞は観客投票で決まる「もっとも技術力の低かった人賞(最ヘボ賞)」と決まっている。

この「技術が低いほど良い」というコンセプトは、かねて私が他人に失敗作を見せてもらうのが趣味であったことから生まれた。当初は失敗作を集めた展示会を開こうとしていたが、いざ募集をかけてみると、人はわざわざ失敗作を保管しておかないため展示作品が集まらないことが分かった。そのため、初心者が失敗上等で無謀なロボット製作にチャレンジするというヘボコンのコンセプトが生まれた。

■“隙だらけ”だからこそ、初心者に勇気を与えた

失敗作や、素人が作ったロボットのなにが面白いのか。私はその最大の魅力は、作り手の弱さが見えるところにあると思っている。

高品質なプロダクトには隙がない。一方でヘボいロボットは隙だらけだ。作品を見れば「ここの実装を妥協したな」とか「ここをこうしようとしてあきらめたな」というように、作り手の心の動きが読み取れる。作品を通して人柄が見える面白さがある。だから僕はこのイベントを説明するとき、よくこう言っている。「ロボコンは工学、ヘボコンは文学」であると。

ヘボコンは2014年に生まれた。するとこのコンセプトは非常にウケて、第1回のイベントの記録映像は同年の文化庁メディア芸術祭にて審査委員会推薦作品に選んでいただいた。それをきっかけに世界中のメディアで紹介された。

すると、意外なことが起きた。私としては冗談のつもりで始めたイベントだったのだが、世界中からメールが届き始めたのだ。「私にもヘボコンを開催させてほしい」「これほど初心者に勇気を与えるイベントはない」。

差出人の多くは、学校や科学館職員などの教育関係者であったり、あるいは市民工房やファブスペース等と呼ばれる地域住民向けの工房の運営者であった。彼らは日ごろからこどもたちや地域住民にいかに科学やエンジニアリングに興味をもってもらうか頭を悩ませていた。というのも、それらは一般人にとって「とっつきにくいもの」であり、「(自分たち以外の)くわしい誰かのもの」であったからだ。

■「あなたも主役になれる」というメッセージ

その垣根を取り払ったのがヘボコンであった。ヘボコンは(私は全く意識していなかったが)こんなメッセージを発していた。「あなたもテクノロジーの主役になれる」「(くわしい人たちよりも)むしろあなたのテクノロジーが輝く場がある」。

要望を受けて、私は英訳したルールブックとイベント開催ガイドを配布し、ヘボコンは各地で地元の主催者により開催された。あっという間に世界に広がって、スペインのある州では教育カリキュラムに取り入れられ、中学生が全員ヘボコンに参加するのだという話も聞いた。2016年には世界大会も開催した。

■この世界にかかった呪いを解きたい

繰り返すが、最初は全くの冗談のイベントだった。それがこうやって広がりを見せるうちに、もしかして社会的意義があるのでは……? と考えるようになった。

そして今、私はヘボコンを通して「この世界にかかった呪いを解きたい」と考えている。皆の行動力を失わせ、新たなことに挑戦する足かせとなっている呪いを。その呪いとは「すぐれたものほど良い」という考えだ。

完成度の高いロボットは確かに素晴らしいが、完成度の低いロボットにも同じくらい良さがある。うまく動かないかわいらしさはそれだけで魅力である。ピクリとも動かないとしても、「ロボットなのに動かない」なんて、その存在だけでおもしろいじゃないか。しかもそれを作るのに何十時間もかけたなんて!

作者がかけた時間や労力と同じだけ、作品には魅力が詰まっているはずなのだ。でもそういった魅力が、「すぐれたものほど良い」という価値観によって覆い隠されてしまっている。それは日本だけではない。どうも世界中がそうであるようなのだ。

そうやって取りこぼされた、拙い作品の魅力を一つ一つ拾って、ステージで紹介し、またインターネットを通して世界に発信していく。それがヘボコンと私の使命だと思っている。そうすることで、この世界にかかった呪いを、すこしずつ薄めていければいい。

■「成功の母」でなくても失敗は魅力的

もうひとつ。「失敗は成功の母」という言葉がある。私はこの言葉もあまり好きではない。失敗を成功のための過程と捉えているからだ。

私の考えでは、失敗は単体で魅力的であり、豊かなものだ。成功に向かわない、単なる失敗もそれはそれで面白いのだ。

これはロボットに限らない。たとえば外国語だって、ペラペラ喋れたら強力なツールであることは確かだが、しかし学び始めの片言の段階で身振り手振りを交えてなんとか外国人とコミュニケーションをとるのも、それはそれで独特の楽しさがある。失敗や拙いものにも、完璧なものにはない独自の良さがあるのだ。その視点がヘボコンを生み出し、10年続ける原動力となった。

今年のヘボコンは6月29日に10周年大会を開催する。今年もたくさんのヘボいロボットが集まる予定だ。ヘボいと一口で言ってもいろんなパターンがある。配線が間違っているとか部品が外れるとかいった機体の問題をはじめ、電池を逆にいれたり操作を誤ったりという出場者の問題、そしてロボットを電車に置き忘れたり、飛行機の荷物検査で没収されてしまうといったハプニングもあった。

そろそろ全部のパターンが出尽くしたかな……と思うが、開催してみると毎年新しいものが出てくる。ヘボの可能性は無限大なのだ。

今年はどんな新しいヘボが出てくるか、本当に楽しみだ。

----------

編集者/ライター

1980年生まれ。岐阜県出身。大阪大学人間科学部卒。フリーランスの編集者・ライター、電子工作作家。「技術力の低い人限定ロボコン(通称:ヘボコン)」主催者。第18回文化庁メディア芸術祭 エンタテインメント部門 審査委員会推薦作品 入選。趣味はワールドミュージックの収集。共著に『雑に作る 電子工作で好きなものを作る近道集』(オライリー・ジャパン)がある。

----------

(編集者/ライター 石川 大樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

あの「電マ」が25m爆走する狂気のレースを見届けよう!【今夜放送】

ASCII.jp / 2024年5月30日 18時45分

-

アニメみたいな“勇者ロボ”、お台場に見参! 遠隔操作も可、開発の意図は【写真あり】

ITmedia NEWS / 2024年5月25日 13時0分

-

電動フォークリフト、倉庫内作業向けロボットアームなどが集結。深圳国際物流展「LogiMAT China 2024」

Techable / 2024年5月16日 16時0分

-

夢のパワードスーツが東京八王子から発進!外骨格「スケルトニクス」にエンジニアの技術を結集

よろず~ニュース / 2024年5月16日 12時10分

-

小学生向け体験型ワークショップ 「D-SciTechプログラム~未来のエンジニアのために~」を6月よりスタート!(東京電機大学)

PR TIMES / 2024年5月15日 15時15分

ランキング

-

1テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

2ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

3関東撤退から半年 東京に復活した「東京チカラめし」、なぜ新店舗が庁舎内に?

ねとらぼ / 2024年6月2日 12時0分

-

4「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください