40年続いた"諭吉消滅"まであと50日…「1万円札を替えるな」「1万円札は永遠に福澤先生で」慶應OBOG最後の抵抗

プレジデントオンライン / 2024年5月11日 10時15分

■「1万円札を替えるな」の大合唱

「今年の夏は厳しいかも」と浮かない表情なのは慶應義塾大学の文系教授。昨年「夏の甲子園」で107年ぶりの優勝を果たした慶應義塾高校(通称「塾高」)だが、4月28日、春季神奈川県大会の準々決勝で横浜高校に4対9で敗れ、夏の県大会の第1シードを逃してしまった。

「昨年はスケジュールがとれず、テレビ観戦。わが母校の塾高が県大会を突破できれば、今年こそは甲子園に行くつもりですが、勢いはそれほど感じられない。県大会の第2シードの権利は得ているので、まだ希望を捨てたわけではありませんが、とにかく昨年が凄すぎました」(同教授)

際立っていたのはチームだけではない。応援でも相手を圧倒していた。決勝戦の相手は仙台育英学園高校。5回表2死二、三塁の場面だった。丸田湊斗選手(現慶應義塾大学法学部1年)の打球は左中間に飛んだ。中堅手と左翼手が交錯し落球。甲子園を揺るがす慶應の大声援が選手同士の声を掻き消し、エラーを誘発したのである。試合を決定づける2点が入った。

アルプス席、内野、外野を埋め尽くした慶應の応援団を取りまとめたのは関西合同三田会。日本最強の結束を誇る慶應の同窓会「三田会」の地域別組織だ。応援の動員だけでなく、資金集めでも塾高野球部を全面的にバックアップした。

この三田会軍団から繰り出される応援は、スポーツ紙の大阪本社記者が「阪神タイガースの試合でも見たことがないえげつない一体感」と舌を巻くほど。一球ごとに神宮球場での東京六大学野球・早慶戦(慶應側は慶早戦と呼ぶ)の定番応援歌「ダッシュKEIO」が甲子園に鳴り響いた。

「育英を倒せ、育英を倒せ、育英を倒せ、かっ飛ばすぞ、かっ飛ばすぞ、勝つぞ勝つぞ慶應……」との声援の合い間に、野球とはまったく無関係のシュプレヒコールも起こっていた。

「1万円札を替えるな」

そんな声がどこからともなく巻き起こり、大合唱となっていった。1万円札を「福澤諭吉先生のままにしろ」というのである。

■慶應OBの首相=財務相によって20年延びた寿命

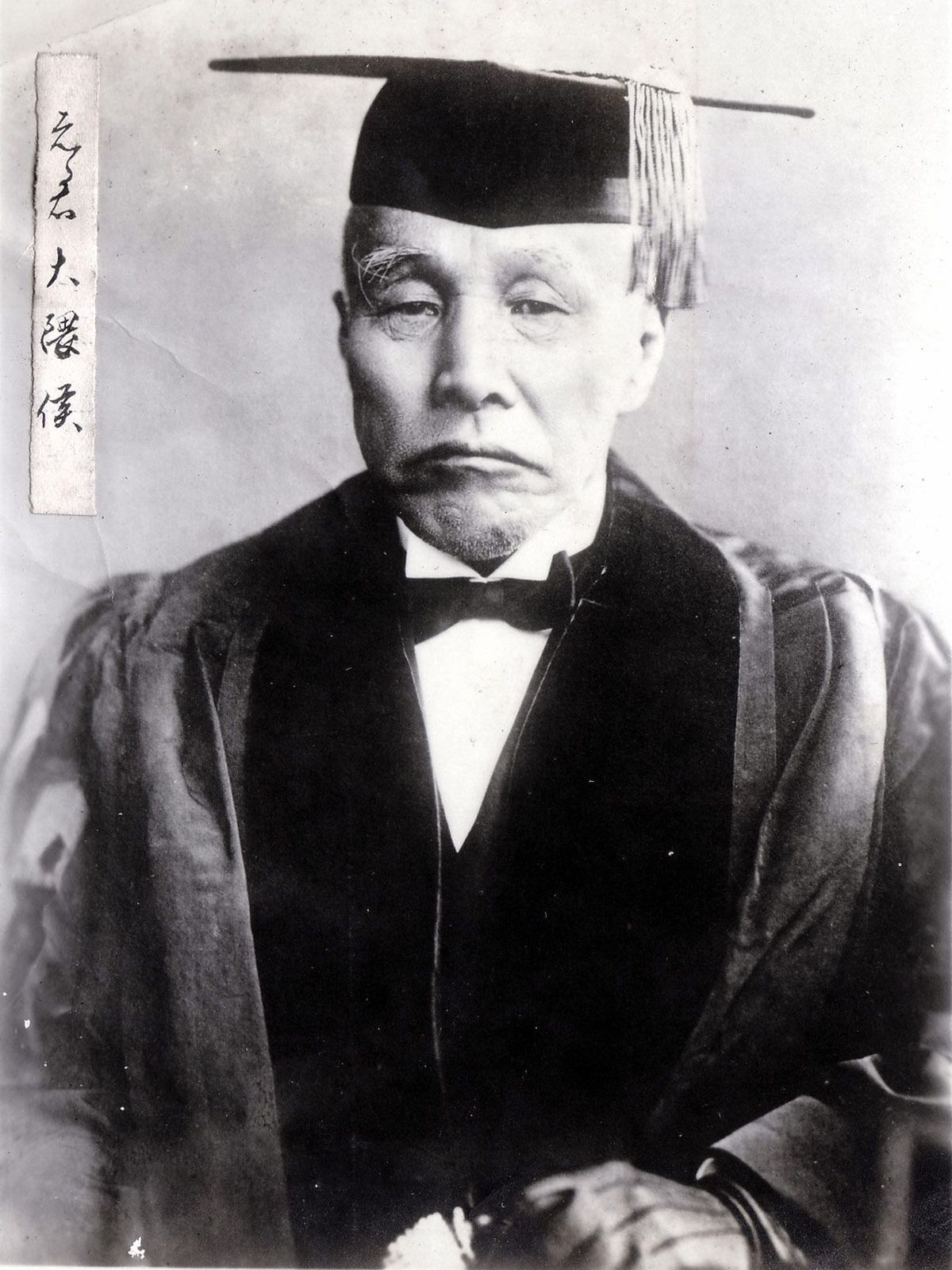

7月3日、日本銀行が発行する紙幣が切り替わる。新紙幣に描かれる肖像は1000円札が北里柴三郎、5000円札が津田梅子、そして1万円札は慶應創設者の福澤諭吉から「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一になる。

1984年にそれまでの聖徳太子に代わって1万円札に起用された福澤諭吉だが、2002年に存続の危機を迎えていた。当時の塩川正十郎財務大臣(2015年93歳で死去)から2年後の2004年春に紙幣を一新する計画が発表されたのである。

1000円札は野口英世、5000円札は樋口一葉にするという内容だ。ところが、1万円札は福澤諭吉がそのまま継続されることになった。塩川財務相は「大量に流通していて馴染んでいるから」と説明したが、夏目漱石の1000円札も世間に定着しているという意味では一緒。理由としては説得性に欠けていた。

「塩川さんが慶應出身の小泉純一郎首相(当時)に忖度したのではないかという説も流れた」と振り返るのは全国紙政治部記者。塩川と小泉は慶應義塾大学経済学部の先輩・後輩の仲だ。この噂を一笑に付すのは三田会の中核組織「慶應連合三田会」の役員の一人。

「東大を目指し2浪して仕方なく慶應に来た小泉さんはそれほど母校に愛着を感じている節はない。せいぜい、自身の選挙区(中選挙区時代の神奈川県第2区)にある横須賀三田会に顔を出すくらい。一方、塩川さんも積極的に三田会の活動に参加したことはない。僕らと違って、福澤諭吉先生への畏敬の念も薄いと思う。1万円札だけはこのままにしておくほうが得策だという政治家の勘が働いたのでしょう」

いずれにしても、小泉=塩川ラインの決定が塾員(慶應OB・OG)や塾生(慶應在学生)たちを小躍りさせたのはいうまでもない。結果的に福澤諭吉の肖像がデザインされた1万円札の寿命がさらに20年も延びることになったのだ。塾員や塾生にとって、福澤は特別な存在なのである。

■先生と呼べるのはただ一人だけ

「どうせなら、福澤諭吉先生の1万円札が永久に続けばベストなのですが」と前出の連合三田会役員は福澤紙幣の終焉を残念がる。

いくら特別な存在といっても、どうしてここまで福澤にこだわるのか。

「特別を超えて、唯一無二といったほうが正しい。福澤先生が点だとすると、そこから塾員・塾生たちはそれぞれ均等な線で結ばれているのです」と同役員は説明する。塾員も塾生も福澤のもとでは横並びということなのだ。

学生たちに授業がなくなったことを知らせる時、教務の掲示板には「○○君休講」という紙が貼られる。○○君とは授業を行う講師のこと。慶應では「先生」と称されるのは福澤だけなのである。

福澤の門下生は次の門下生を育て、代々受け継がれていく。つまり、起点の福澤以外はすべて門下生であり、「君付け」で呼び合うのが慶應のならわしなのだ。「とはいえ、実際に学生から君付けで呼ばれたことは一度もなく、先生と呼ばれています」と証言するのは前出の文系教授だ。

「ともかく、福澤諭吉先生が唱えた“半学半教”は今も生きているということです。教員は教えるだけでなく、学生から学ぶ立場でもある。君付けもそうした精神から来ているのです」

福澤が唱えた精神で最も慶應のブランド力を高めるのに寄与しているのは“社中協力”だろう。塾員、塾生、教職員らすべての慶應関係者が助け合うことで、日本を代表する学問の府であり続けられるというのである。

「単純にいえば、慶應同士でつきあいを広げていこうと福澤先生はおっしゃっている。三田会がこれだけ発展したのも、社中協力の精神が原動力になっている」(連合三田会役員)

現在、連合三田会に登録されている団体は880を超える。未登録のものまで含めれば、「三田会と名乗る団体は少なくともその倍以上はあると推測される」(同)という。何しろ「塾員が3人集まれば三田会」なる言葉もあるほどで、国内外の各地で福澤諭吉に思いを至らせながら次から次に新しい団体が組織されているのだ。

■新1000円札の“慶應北里”vs早稲田大隈の因縁

「紙幣切り替えにまで敏感に反応するなんて、福澤諭吉を神格化した宗教のよう」と揶揄するのは早稲田の同窓組織「稲門会」を取りまとめる「早稲田大学校友会」の代議員。「そもそも40年も福澤1万円札が続いたのに、不満の声が出るほうがおかしい」と話す。早稲田の創設者の大隈重信もたびたび、新紙幣の肖像候補に名前が挙がりながら、実現には至っていない。

「1990年代半ば、5万円札や10万円札の高額紙幣が発行されるとの情報が飛び交い、大隈先生をぜひと日本銀行や旧大蔵省に働きかけたこともある」と振り返る早稲田大学校友会代議員。

この時の対抗馬は坂本龍馬。大隈の出身地の佐賀県と稲門会佐賀県支部が共同で5万円札と10万円札の見本までつくった。

一方、龍馬の地元の高知県は橋本大二郎知事(当時)が先頭に立ち、アピール活動を精力的に展開した。佐賀・早稲田連合対高知の一騎打ちの様相を呈していたが、まもなく事態は収束に向かう。高額紙幣発行の話自体、立ち消えになってしまったのである。

龍馬はともかく、大隈が紙幣に起用される可能性は低そうだ。「かつては伊藤博文や岩倉具視などが起用されたこともあったが、近年は政治家を避ける流れになっている」と政治部記者は解説する。

政治家は時代の変遷とともに批判の的となるリスクがあるからだ。今後も首相を務めた大隈をあえて使おうとはしないだろうという。

早稲田大学校友会代議員は「慶應に嫉妬している」と正直な気持ちを吐露する。福澤諭吉は紙幣から消えても、新たに慶應の顔が加わる。今回1000円札に起用された北里柴三郎はまぎれもない“慶應人脈”なのだ。

東大医学部出身の北里は同大の権威に逆らう論文を発表したために、追放の憂き目に遭う。手を差し延べたのが福澤諭吉だった。福澤の援助を受け伝染病研究所を開設し、北里は所長に収まった。

ところが、当時の大隈重信内閣によって、所長の座を奪われてしまうのだ。大隈の主治医を務めていた東大医学部長の策略だった。頼まれた大隈が手を貸したのである。すでに福澤は亡くなっていたが、追い落とされた北里は慶應に呼ばれ、医学部を創設することになる。医学部は福澤の悲願だった。

いまだ紙幣に起用されていない大隈と、新1000円札に登場する北里。前出の連合三田会役員は過去の因縁に思いを馳せ、「北里さんも草葉の陰で大いに溜飲を下げたに違いない」と歓喜の笑みを浮かべた。

----------

ジャーナリスト

1958年、東京都生まれ。『週刊現代』記者を経てフリー。教育、医療、企業問題を中心に執筆。著書は『慶應三田会の人脈と実力』『三菱財閥最強の秘密』(以上、宝島社新書)、『日本マクドナルドに見るサラリーマン社会の崩壊/本日より時間外・退職金なし』(光文社)ほか多数。

----------

(ジャーナリスト 田中 幾太郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

20年ぶり〝新紙幣〟まで1カ月 1万円札は渋沢栄一…ATM、券売機の改修ほぼ終わり

産経ニュース / 2024年6月2日 16時57分

-

早稲田vs慶應、結局コスパがいいのは?難易度は「ほぼ同レベル」と認識されているが、実際は…

日刊SPA! / 2024年5月26日 8時54分

-

新紙幣の肖像の物語をこの一冊で! 『マンガ 新しい紙幣の感動物語』発売!

PR TIMES / 2024年5月23日 11時15分

-

早慶に「ダブル合格」した人はどちらを選んでいるのか…「慶応有利」から「早稲田有利」に変わっている根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月17日 17時15分

-

「株式会社嵐」設立の裏に慶應人脈あり…異様なほどの母校愛の幼稚舎出身者が慶大3年の芦田愛菜を見下すワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月8日 10時15分

ランキング

-

1「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

2ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

3パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

4月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

-

5医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください