シドニー・オペラハウスの建造が「当初5年の予定が14年、総工費が15倍」に膨らんだ計画立案の悲劇から学ぶこと

集英社オンライン / 2024年5月17日 8時0分

大小問わず、官民問わず、さまざまなプロジェクトが進行する中で、「予算内、期限内、とてつもない便益」という3拍子を揃えられるのは0.5%に過ぎない。人間は何かを一発で成功させるのがとても苦手な反面、工夫を重ねるのは得意で、懸命な計画立案者は人間のこの基本的性質を踏まえて、試行と学習を何度も繰り返す。

【画像】オーストラリアの象徴ともいわれるシドニー・オペラハウス内観

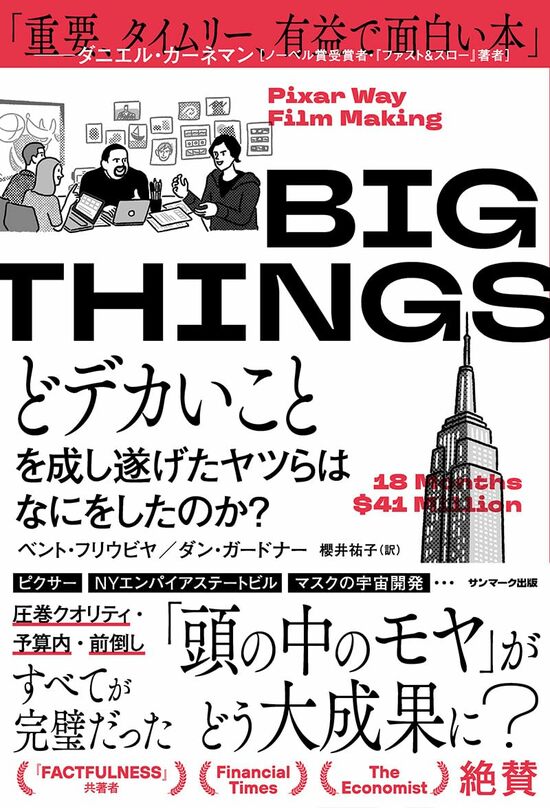

予算内、期限内で「頭の中のモヤ」を成果に結びつける戦略と戦術を解き明かしたベストセラー『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』より一部抜粋、再構成してお届けする。

2つの「20世紀の偉大な建造物」の決定的な違い

これから2つの芸術作品の物語を語ろう。

1つは、シドニー港の岩がちな岬の上に立つ建物だ。シドニー・オペラハウスはヨットの帆や雲、鳥の翼を思わせる、優雅な白い曲面の屋根を重ねたデザインである。量産型の建物とは一線を画したこの外観は、見る者を高揚させる。

半世紀前の完成時、それまでのどんな建物とも違うその姿は、世界に衝撃を巻き起こした。オペラハウスはオーストラリアの誇らしいシンボルとなり、世界的名所となった。「人類の創造性を象徴する、まぎれもない傑作である」と、ユネスコの専門家による評価報告書は称えている。2007年にはタージマハルと万里の長城と並んで、ユネスコの世界遺産に登録された。存命の建築家による建造物が世界遺産になったのは、これが初めてだった。

2つめの傑作は、ビルバオ・グッゲンハイム美術館、アメリカの著名彫刻家リチャード・セラをして、「20世紀建築における最大の偉業の1つ」と言わしめた建物である。2010年の世界の主要な建築家と建築専門家を対象とする調査では、ほかを大きく引き離して、1980年以降の最重要建造物に選ばれた。

シドニー・オペラハウスとグッゲンハイム・ビルバオを、20世紀の最も偉大な建造物とみなす人は多い。私も同感だ。

シドニー・オペラハウスの設計は、1人の天才建築家から生まれた。彼の名はヨーン・ウッツォン。オペラハウスの国際設計コンペで優勝したとき、ほぼ無名の存在だった。

グッゲンハイム・ビルバオも天才から生まれた。真に独創的で、どんなカテゴリーにも属さない建築家、フランク・ゲーリーが設計したこの建物は、彼の最高傑作と言っていいだろう。

だがこの2つには違いがある。それも大きな違いだ。

シドニー・オペラハウスの建設は、正真正銘の大混乱に陥った。次から次へと問題が発生してコストが膨張し、当初5年の予定が14年を要した。総工費は当初見積もりの15倍を超えたが、これは1つの建造物として史上最大級の超過率である。さらに痛ましいことに、シドニー・オペラハウスはウッツォンのキャリアを破壊した。

対して、グッゲンハイム・ビルバオは、予算内かつ工期内に完成した。正確に言うと、コストは予算を3%下回った。また期待を上回る便益をもたらし、予算、工期、便益の3拍子揃った、希有な「0・5%」のプロジェクトの1つに数えられる。この大成功によって、フランク・ゲーリーは世界的建築家にのし上がり、その後も世界中のクライアントから依頼を受け、数々の傑作を生み出し続けている。

これらの対照的な事例から学ぶべきことは多い。

上向きの学習曲線──人間の「得意な方法」で効率よく進む

「計画立案」は、いろいろな意味を含む概念だ。

計画立案と聞いて、受動的な活動を思い浮かべる人も多いだろう。じっと座って、頭をひねり、宙を見つめ、やるべきことを模索する。組織で言えば、報告書をまとめ、マップや図表を色分けし、作業予定を立て、フローチャートのボックスを埋めるといった、型にはまった行動とみなされることもある。この方法で立てられた計画は、見かけは時刻表のようで、中身はさらに面白味に欠ける。

この説明に当てはまる計画立案は非常に多い。これは重大な問題だ。計画立案を、抽象的で形式的な思考と計算の行為とみなすのは、とんでもない誤りである。

優れた計画立案の特徴は、これらとはかけ離れている。その特徴はラテン語の動詞「エクスペリリ」にとらえられている。エクスペリリはすばらしい2つの英単語、エクスペリメント(実験する)とエクスペリエンス(経験する)の語源で、「試みる」「試す」「証明する」などの意味がある。

人が何かを学習するプロセスを考えてみよう。あれこれ試し、工夫を凝らし、何が有効か、有効でないのかを見きわめ、これらをくり返しながら学習する。つまり、実験を通して経験を生み出していく。専門用語で言えば「経験的学習」である。人間は工夫を重ねて学ぶことに長けている。

これは幸運なことだ。というのも、人間は何かを一発で成功させるのはとても苦手だからだ。

工夫に必要なのは、粘り強さと、何より失敗から学ぼうとする姿勢である。「1万回失敗したのではない。うまくいかない方法を1万通り見つけるのに成功したのだ」と、発明家のトーマス・エジソンは言った。

これはけっして誇張ではない。エジソンは電球のフィラメントとして使える、安価で耐久性の高い素材を見つけようと奔走し、ありとあらゆる素材で何百回と実験を重ね、とうとう炭化竹(たんかちく)が使えることを発見した。

計画立案での「実験」では、プロジェクトのシミュレーションを行う必要がある。条件をいろいろ変更して、どうなるかを模擬体験する。右端のボックスに到達する助けになる有効な変更は残し、無効なものは捨てる。こうした試行錯誤と真剣な検証を経て、シミュレーションはクリエイティブで厳密で詳細な計画、つまり信頼性の高い計画になるのだ。

だが人間の優れたところは、自分の経験だけでなく、他人の経験からも学べる点にある。エジソンは実用的な電球をつくろうとした過去の科学者や発明家の成果を学んで、電球のフィラメントの実験を行った。いったんエジソンが問題を解決すると、実験しなくても、ただエジソンの方法を調べるだけで、誰でも実用的な電球をつくれるようになった。

とはいえ、たとえ私がエジソンの解決策を知っていたとしても、初めて電球をつくるときはきっと苦戦するはずだ。時間がかかるだろうし、できあがった電球は使いものにならないかもしれない。そこでもう一度つくってみると、ちょっとましなものができる。これを何度もくり返すうちに、どんどんよくなっていく。これを「上向きの学習曲線(ポジティブ・ラーニングカーブ)」と呼ぶ。

試行錯誤を重ねるたび、より簡単に、より安価に、より効率的にできるようになる。そうした反復もまた経験であり、計り知れない価値がある。古いラテン語のことわざにあるように、「反復は学習の母」なのだ。

よい計画は、実験または経験を周到に活用する。優れた計画は、実験と経験の両方を徹底的に活用する。

計画の穴──「下書き」が見事だとだまされる

悪い計画は、実験も経験も活用しない。シドニー・オペラハウスの計画は「とても悪い計画」だった。

オーストラリアの美術評論家ロバート・ヒューズは、ヨーン・ウッツォンが設計コンペに提出した案を、「見事な落書きでしかない」と片づけた。これは少々大げさな評だが、大げさすぎるというほどではない。

ウッツォンの設計案はあまりにも大まかで、コンペの設計要件さえ満たしていなかった。だがそのシンプルなスケッチは、まぎれもなく見事だった。いや、見事すぎたのかもしれない。審査委員がスケッチに惚れ込んで反対を退け、そのせいで多くの疑問が残ったままになってしまった。

主な問題は、ウッツォンの構想の中核をなす、「シェル」と呼ばれる曲面状の薄い外壁にあった。2次元の紙面上では美しく見えたが、それらを立たせるにはどんな3次元構造が必要なのか? どんな資材で、どうやってつくるのか? どの疑問にも答えは出ていなかった。ウッツォンは建築技術者にさえ相談していなかった。

この時点でコンペの主催者は、ウッツォンの勝利を称えた上で、必要なだけの時間をかけてアイデアを試し、他人の経験を参考にして、本格的な計画を立てるよう、彼に要請すべきだった。そうした計画があれば、建設に必要なコストと時間を正しく見積もり、予算の承認を得たうえで、建設を開始することができただろう。これが、「ゆっくり考え、すばやく動く」のアプローチだ。

だが実際に行われたのはその正反対だった。シドニー・オペラハウスは「すばやく考え、ゆっくり動く」の典型例だ。

オペラハウスのプロジェクトを主導したのは、ニュー・サウス・ウェールズ州首相のジョー・ケイヒルである。ケイヒルは州首相を長年務め、いまやがんを患っていた。

彼も政治家の例に漏れず、自分は後世に何を残せるだろうと考えるようになった。そしてやはり政治家の例に漏れず、自分が推進した公共政策だけでなく、目に見える立派な建物のかたちで名を残したいと考えた。

だがこの夢は、オーストラリア労働党の同僚たちには理解されなかった。当時ニュー・サウス・ウェールズ州では深刻な住宅・学校不足が続いていたため、贅沢なオペラハウスに公的資金を投入するのは馬鹿げていると一蹴された。

古典的な政治的ジレンマに直面したケイヒルは、古典的な政治戦略に出た。コストを少なく見積もったのだ。彼にとって都合のよいことに、コンペの審査委員会に提出された見積もりは、計画の穴を楽観的な前提で埋め、ウッツォンの設計を有力候補の中で最も安価と結論づけていた。

「性急」な着手で何が起きるのか?

ケイヒルは進行を急がせた。計画がどんな状態であろうと、1959年2月には建設を開始する、と宣言した。州選挙が1959年3月に控えていたのは、偶然ではなかった。とにかく建設を始めて、「私の後任が中止にできないところまで工事を進めておけ」と指示した。

そしてまさにケイヒルの思うつぼになった。彼が1959年10月に亡くなったとき、オペラハウスの建設は着々と進んでいた──ただ、何を建設しているのかは誰も知らなかった。最終設計はまだ決定されず、図面さえ引かれていなかったのだから。

その間、ヨーン・ウッツォンは作業を進めながら、前途多難を痛感していた。プロジェクトがまだ製図段階にあったなら、何も問題はなかった。だがすでに建設が進んでいた。いずれ未解決の問題や予想外の難題が浮上して、遅延と赤字の悪循環に陥るのは目に見えていた。

ウッツォンは奮闘し、当初案よりもかなり直立した、巧妙な設計を考案して、曲面状のシェルを立たせるという難問をとうとう解決した。しかし、大惨事を避けるにはもう手遅れだった。

性急に着工したせいで、コストが急激に積み上がっていった。完成した部分をダイナマイトで爆破解体してやり直すこともあった。案の定、プロジェクトは政治スキャンダル化した。新任の担当大臣はウッツォンを軽んじ、虐げて苦しめ、報酬の支払いさえ拒否した。

ウッツォンは建設途中の1966年、シェルがまだほとんど立てられず、内装も手つかずの状態で、事実上解任され、交代させられた。彼は家族とともに極秘出国し、報道陣を避けるために、ドアが閉まる寸前に飛行機にすべり込んだ。

1973年10月、オペラハウスはイギリス女王エリザベス2世によって開かれた。音響はオペラに不向きで、主に建設工程の混乱と構想者のウッツォンの解任のせいで、構造的欠陥も多かった。この華々しい建物を生み出した当のウッツォンは式にも行かず、その名が言及されることもなかった。

ウッツォンは二度とオーストラリアの地を踏むことなく、完成した傑作をその目で見ないまま、2008年に祖国で亡くなった。まさにオペラのような悲劇である。

文/ベント・フリウビヤ 写真/shutterstock

外部リンク

- 「それ、僕の仕事じゃないんで…」Z世代に多い“言われたことしかやらない”若手社員。強い自己愛ゆえの「自分は何でもできる」という幻想的万能感

- 「株は究極のボケ防止や」脳梗塞、心筋梗塞、高血圧を経て18億円の資産を築いた“87歳現役トレーダー”「もう自分は年を取ったから、というのは逃げ文句ですわ」

- Apple、モルガン・スタンレーが導入する「すごい会議」はなぜすごい? 「うまくいく企業」と「うまくいかない企業」とのたったひとつの違い

- 名刺の肩書きは「神」…ノリで始めたくだらない行動が功を奏して…モルガン・スタンレー、アクセンチュアが取り入れる「すごい会議」が教えるトラブルの切り抜け方

- NEC、P&G…「すごい会議」を取り入れる世界的企業が問題にぶち当たると使う「奥義集団の型」とは

この記事に関連するニュース

-

「信じられないほどの労力がかかる」と自他ともに認めるピクサー映画が試作を8回も作り直す4つの理由「トラブルを“前半”のあいだに解決せよ」

集英社オンライン / 2024年5月20日 8時0分

-

ピクサーのオスカー映画「インサイド・ヘッド」が公開までに8回も作り直されたという逸話を知っていますか

集英社オンライン / 2024年5月19日 8時0分

-

大阪万博の中止はもう無理なのか…3187億円の税金を使って「カジノ建設の露払い」をするという無責任の体系

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 9時15分

-

プロジェクト成功の可否を握るのは「計画立案」。期限も予算も大幅に崩れたシドニー・オペラハウスと理想通りに進んだビルバオ・グッゲンハイム美術館の決定的な差とは

集英社オンライン / 2024年5月18日 8時0分

-

オーストラリアの魅力が詰まった映画が日本に上陸!シドニーを舞台にした作品「恋するプリテンダー」が本日公開

PR TIMES / 2024年5月10日 11時45分

ランキング

-

1「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

2ガスト、大人のお子様ランチプレートがおつまみとして素晴らしすぎた<チェーン店ひとり酒>

日刊SPA! / 2024年6月2日 15時52分

-

3パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

4月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

-

5医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください