「60歳までに1億円」に近づける外貨4割、株4割

プレジデントオンライン / 2014年2月17日 11時45分

■定年後にいくら必要かを試算せよ

資産運用は「いくら必要か」という金額ではなく、「定年後にどういう生活を送りたいか」という目標設定から始めるべきです。無目的に蓄財にいそしむのは、ゴールを知らずにマラソンを走るようなもの。焦燥感が募るばかりで良い結果につながりません。『60歳までに1億円つくる術』(幻冬舎新書)で1億円という数字を設定しましたが、これはシンボリックなもの。すべての人に老後資金として1億円が必要なわけではありません。

厚生労働省のデータによれば、定年退職後の無職の家庭の生活費は平均で毎月約30万円です。仮に公的年金を月20万円受け取れるとすれば、残りの10万円は自分で準備しなければなりません。80歳までとしても、10万円×12カ月×20年で、2400万円になります。資産運用をしたとしても2000万円程度は必要です。もっとも80歳を超えた時点で、資産はゼロになるので、2000万円は本当の最低ラインと考えたほうがいいでしょう。それ以上いくら必要なのかは自分たちが老後の生活スタイルをどう描くかによって変わってきます。

例えば、「老後は毎年夫婦2人で海外旅行をしたい」「5年ごとに新車に買い替えたい」「退職後に大々的に自宅をリフォームしたい」となると当然2000万円では足りません。約100万円の旅行×20回=2000万円、300万円の新車×4回=1200万円と、先の2000万円に上乗せしていかなくてはならない。まずは紙と鉛筆を手に取り、老後に送りたい生活を想定し、それに必要な金額を試算してみてください。

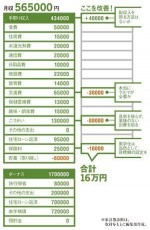

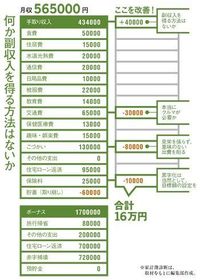

こうして、ゴールがわかったら、次は資産づくりです。この家庭(図)は年収900万円で現在、預貯金が100万円。支出を見直し収支をプラスにするところから始めます。節約の大原則は「意味のない支出を削る」こと。例えば独身男性が生命保険に加入することは意味がありません。

■変わる日本の「安定と成功」モデル

あるいは、子どもを私立に通わせることもよく考えるべきです。なんとなく子どもは私立に、と願う親は多いですが、日本の学歴ピラミッドは崩壊しています。

東大から大企業に進んだところで企業そのものが潰れてしまうこともある。東京電力、パナソニック、ソニー、公務員など、かつての「安定と成功の象徴」は揺らいでいます。日本の私立学校をエスカレーター式に進ませても、これからの世の中で価値ある人材に育つとは限らないのです。同じ費用をかけるなら海外留学も含め、多様な選択肢を考えるほうが現実的です。

持ち家か賃貸かという質問も相変わらず多いですが、これは、損得ではなく個人の嗜好の問題です。損得でいえば、賃貸のほうが得です。しかし、所有欲を満たす満足感やQOL(生活の質)は持ち家のほうが高い。ちなみに私は持ち家派です。

マイホームには、自分の好みに改築できる自由度、友人に自慢できる優越感(笑)があります。それらが持ち家の価値です。しかし、転勤が多かったり、自由に住むところを決めたい人には持ち家を購入するメリットはありません。また、ローンや価格下落のリスクもあります。ライフスタイルを考え、自分の価値観から判断すべきことです。

次に資産運用の配分ですが、私自身は「外貨4割、国内外の株が4割、それ以外の不動産(自宅を除く)やコモディティが2割」を目標に実践しています。外貨資産と株式資産の比率が高いほど資産全体のリスクは高くなります。

例えば、1000万円の資産がある人で、仮に800万円まで目減りしても耐えられるといった人、あるいは年収が高い若いビジネスパーソンなら、この程度のリスクをとっても問題はありません。

■なぜ、フロリダに家を買ったか

また私は、2年前にアメリカのフロリダにコンドミニアムを購入しました。アメリカではリーマンショック以降、物件価格が大幅に下落すると同時に、賃貸住宅への需要が高まっています。現金を持っていれば、驚くほど安い金額で不動産投資ができるのです。

しかし、現地での視察や収益性の分析など、専門家を交えた緻密な分析が投資の前提であることは言うまでもありません。投資に回してもいい金額的な目安は、銀行の預金に3カ月分の生活費を常に残しておけば、それ以外は投資して構わないと思います。1年を超す生活費を銀行に残しても、今度は預金に資産が集中するリスクが生まれてしまうからです。

一般に日本人は円預金を過信し、外貨を不安視する傾向がありますが、これは、リスクを正しく認識していません。たしかに、戦後為替レートは円高傾向が続き、ここ数年でもリーマンショックやユーロ危機などによって円高と株価低迷が続きました。資産運用をするよりは、手堅く日本の銀行に定期預金をしたほうがいいと考える気持ちもよくわかります。

ただ、この状況はこれから先も10年、30年と続くでしょうか。投資家の多くは来年、資産を倍に増やしたいわけではありません。10年、20年単位で増えればいいわけで、その間もずっとこの経済状況が「続く」と確信するなら日本円で預金を続ければいいでしょう。反対に円安を確信するなら外貨の比率を増やせばいい。

しかし確率が五分五分だと思う人は、半分ずつ持つのがリスクを回避する合理的な方法ではないでしょうか。資産は分散させておくべきで、日本人だからといって円を絶対的に信用し財産を集中させるのは理にかなわない。「リスクをとらないリスク」を知らないうちに取ってしまっているのです。

お金の運用とは、限りある時間とお金を自分の生活設計に合わせて動かすことです。預金や投資は今あるお金を将来に持っていくこと、反対に住宅ローンなどは将来のお金を現在に持ってくること。大切なのは、有限なお金を「いつ、どこで」使うかという配分の問題です。それを考えずに、むやみに節約に励み、とにかく預金さえすれば将来楽になれると信じ、今を楽しむことも自分に投資することもなく銀行に貯め込む。その結果、インフレがくれば、せっかく貯めた資産の価値は急落します。脅すわけではありませんが、何が本当のリスクかをロジカルに考え、今のうちから先手を打って老後に備えるアクションを取るべきです。

■年収900万円の家計簿診断

年収900万円の家計簿

・夫 48歳 会社員 900万円

・妻 49歳 専業主婦 0万円

・長男 小4

・貯蓄額 100万円

※4000万円で一戸建てを購入。クルマは買い替え時期。

●内藤氏からのアドバイス

ムダに見栄を張っての赤字家計は論外だが、節約一辺倒でQOLを犠牲にしてまで貯蓄を増やせばいいというものでもない。退職後のビジョンをしっかり描き、そのために必要な金額を設定してから、バランスよく貯蓄運用、副業を考えるのが正しい。

----------

長期分散投資に基づく資産運用を提唱する金融界の先駆者。最新刊『内藤忍の資産設計塾』など著書は20冊以上。

----------

(資産設計アドバイザー 内藤 忍 構成=三浦愛美 撮影=牧田健太郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

令和にガラケー愛用・おにぎりは鮭一択・愛車は30年カローラ…変化を毛嫌う「年収550万円の55歳おひとり様」、アパート取り壊しで恐る恐る住宅購入→老後恐怖で「NISA」を始めて大惨事のワケ【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月2日 11時45分

-

59歳貯金500万円。定年退職まであと1年、老後にどう備えるべきでしょうか……

オールアバウト / 2024年5月29日 22時20分

-

あぁ、どうしよう…銀行員に“言われるがまま”退職金1,500万円で〈外貨建て保険〉を契約した69歳男性。「歴史的な円安」で生まれた“まさかの悩み”【CFPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 11時15分

-

「60歳貯蓄ゼロ」でも90歳時点で1000万円超を残せる…「定年後に新NISAでつくる老後資金」シミュレーション

プレジデントオンライン / 2024年5月14日 8時15分

-

60代から、どのぐらい貯金すればいいの?持ち家・賃貸で違う?

オールアバウト / 2024年5月13日 8時10分

ランキング

-

1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

2サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分

-

3「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分

-

4PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場

レスポンス / 2024年6月2日 10時30分

-

5なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください