日本はアメリカに奉仕する「デジタル小作人」である…巨大ITと正面から向き合わない岸田政権の大問題

プレジデントオンライン / 2024年5月20日 10時15分

■巨大ITの規制で先行する欧州や米国

巨大IT企業(以下、巨大ITと表記)の規制に、日本もようやく重い腰を上げたようだ。

政府は、米アップルと米グーグルが実質的に支配するスマートフォンのアプリ市場の競争を促進するため、2強を規制する新しい法律「スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)」を制定、今国会中にも成立、2025年中の施行をめざすことになった。

4月22日には、公正取引委員会が、グーグルに対し、旧ヤフー(現LINEヤフー)のネット広告配信を一部制限していたとして、独占禁止法(独禁法)に基づく初の行政処分を科した。

また、5月10日には、米X(旧ツィッター)やフェイスブックを運営する米メタを念頭に、ネット上の誹謗中傷の削除の迅速化を義務づける「改正プロバイダー責任制限法」(「情報流通プラットフォーム対処法」に改称)を成立させた。

これまでデジタル市場を席巻する巨大ITの寡占が起こすさまざまな弊害に対しては、当局の規制よりも巨大ITの自主的対応に委ねる「性善説」で対応してきたが、そんな生ぬるい手法ではもはや通用しない実態に気づき、矢継ぎ早にに巨大ITへの規制強化策を打ち出したといえる。

もっとも、そこに見えるのは、巨大ITの規制で先行する欧州や米国に置いていかれないように、必死で裾をつかもうとする幼な子の姿だ。

巨大ITと正面から闘う覚悟があるのか、本気でユーザーにメリットをもたらそうとしているのか、実効性が問われる。

■岸田政権の「スマホ新法」の狙い

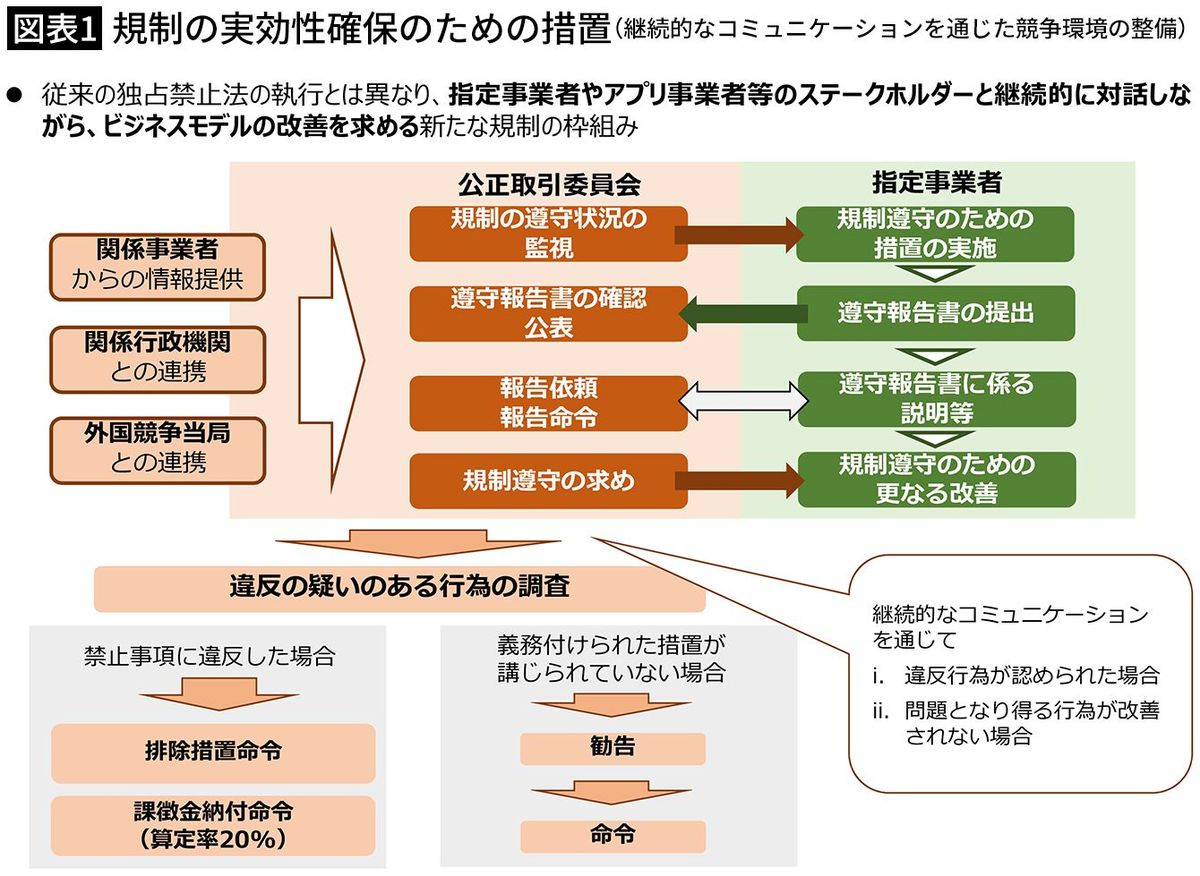

「スマホ新法」は、巨大ITによるスマホの基本ソフト(OS)やアプリ市場の寡占を規制する法律で、「指定事業者」がアプリストアや決済システムで他社の参入を妨害することを禁じ、違反すれば国内で対象となる関連分野の売上高の最大20%(独禁法では6%)を課徴金として科すことが主な柱。アプリ市場で新規参入による競争を促し、アプリ価格を引き下げる狙いがある。

「指定事業者」として念頭に置いているのは、アップルとグーグルだ。2社は、スマホ市場でOSとアプリストアを通じ、アプリの開発・流通や課金ルールを一方的に決められる支配的な立場にある。

新法の最大の特徴は、独禁法が違反した行為を取り締まる「事後規制」であるのに対し、前もって禁止事項を定める「事前規制」を採用した点にある。

「事後規制」は、問題行為を特定して処分するまでに時間がかかり、日進月歩のデジタル分野では効果的な措置が取れないことが指摘されていた。「事前規制」は禁止行為に違反すれば迅速に処分することができるため、「競争政策の番人」である公取委は強力な「武器」を手に入れることになる。

新法は、「基本ソフト(OS)」「アプリストア」「ブラウザー」「検索エンジン」を特定ソフトウェアと定義。そのうえで、禁止事項として

・他社のアプリストアの参入を妨げる

・自社以外の課金・決済システムを利用できないようにする

・検索結果に自社サービスを優先的に表示する

・取得したデータを競合サービスの提供に利用する

などを列挙している。

■悲鳴を上げる「デジタル小作人」

国内のスマホ市場は、OSにアップルの「iOS」とグーグルの「アンドロイド」を搭載するモデルでほぼ占められている。

また、アプリストアも、アップルの「AppStore(アップストア)」とグーグルの「Google Play(グーグルプレイ)」による寡占状態で、他のストアが入り込む余地はほとんどない。

このため、たとえば、iPhone(アイフォーン)のユーザーは、「アップストア」からしかアプリを入手できず、他のストアにより安いアプリがあっても購入することができない。

一方、「アップストア」でアプリを提供する事業者は、売上高の最大30%もの「アップル税」とも呼ばれる手数料を支払うことを強いられている。拒否すれば「アップストア」から締め出されるので、言われるがまま。「グーグルプレイ」も、ほぼ同様だ。

巨大ITに生殺与奪の権を握られている様は「デジタル小作人」と蔑称される。アプリ事業者からは「スマホでアプリを提供できなければ、デジタル空間での存在を抹殺されるのと同じ」との悲鳴が上がる。

現行の手数料が妥当かどうか。巨大ITは、アプリの安全性をチェックし情報流出のリスクを避けるために必要というが、その実態は外部からはうかがいしれない。

高額な手数料は、当然のことながら、ユーザーの利用料にハネ返る。

■イノベーションが起きなくなる恐れがある

「スマホ新法」は、スマホ市場を巨大ITから開放する新たな仕組みを導入したようにみえる。

だが、実は、巨大ITの猛反発を受けた妥協の産物でもある。アップルは「アプリストアを開放すれば、アイフォーンの安全性を損ないかねない」と主張、「安全」を前面に打ち出して抗戦した。

結局、「指定事業者」が、セキュリティー・プライバシー・青少年保護などを理由とする場合には、新たに参入するアプリストアを審査できる例外規定を認めてしまった。つまり、アップルやグーグルが新規参入者を「品定め」できるようにしてしまったのである。これでは、せっかくの新法も骨抜きになりかねない。

古谷一之・公取委員長は「ユーザーの選択肢が広がることが大事だ。寡占状態でユーザーやアプリ事業者の選択が閉ざされれば、イノベーションが起きなくなる恐れがある。競争環境を整備できるような法律にしたい」と意気込むのだが……。

■検索連動型広告めぐりグーグルに初の行政処分

その公取委が4月、グーグルに対し、初めて行政処分を行った。

グーグルが、旧ヤフー(現LINEヤフー)のネット広告の配信をめぐり、優越的な地位を利用して強烈な圧力をかけていたというのである。

公取委によれば、グーグルは2010年、競合関係にある旧ヤフーに検索エンジンなどの基盤技術を供与し、ユーザーが検索した内容に関連した広告を配信する「検索連動型広告」システムも提供することになった。グーグルの市場支配力の増大が懸念されたが、公取委はいったん了承した。

当初は共存関係にあったが、グーグルは14年11月、旧ヤフーに対し、外部のスマホ向けサイトに検索連動型広告の配信をしないよう要求。旧ヤフーは受け入れて、15年9月以降、広告配信をストップした。

検索連動型広告の国内市場はグーグルが7~8割を占め、旧ヤフーが残りを埋めるという寡占状態にあるため、公取委は、グーグルの要求は独禁法が禁じる不公正な取り引きに当たるとみて22年に調査を開始した。グーグルが市場を独占して広告費を自在に設定できるようになれば、広告費が上昇し、ひいては商品やサービス価格が上昇し、ユーザーが不利益を被りかねないからだ。

すると直後に、グーグルが態度を一変させ、旧ヤフーは7年ぶりに広告配信を再開できるようになったという。

■実質的には「おとがめなし」

今回の行政処分は最近、独禁法に導入された「確約手続き制度」という手法が使われた。公正競争のゆがみを迅速に是正するのが狙いで、違反行為を自主的に取り止め再発防止を確約する「改善計画」を提出し、認めれられれば排除措置命令や課徴金納付命令は免れるという仕組みだ。わかりにくいが、公取委による改善計画の認定そのものが、行政処分となる。

だが、変化の激しいデジタル分野では、市場の構図がいったん固まると事後的に是正するのは至難の業だ。グーグルのゴリ押しが始まってから7年以上も経った時点での行政処分は、いかにも遅い。しかも、グーグルが自らまとめた改善計画を追認して一件落着となったわけで、実質的には「おとがめなし」といえる。

結果的に、グーグルと旧ヤフーの立ち位置は元に戻ったに過ぎず、「検索連動型広告」事業におけるグーグルの市場支配力は当時よりはるかに増しているようにみえる。検索分野ではグーグルに対抗できる事業者は見当たらず、グーグルにしてみれば行政処分を受けても痛くも痒くもないのではないだろうか。

■法改正はあったが、被害者救済には覚束ない

一方、ネット上の誹謗中傷の削除について大手SNS事業者に迅速な対応と運用の透明化を義務づける「改正プロバイダー責任制限法」(5月10日成立)は、詳細を総務省令で定めて、公布から1年以内に施行する。規制対象に想定しているのは、SNSの雄であるXやメタだ。

ネット上には誹謗中傷、名誉毀損、著作権や肖像権を侵害する情報が蔓延し、深刻な社会問題となっている。直近では、前澤友作氏や堀江貴文氏ら著名人になりすまして投資などを薦める不正広告のような新しい問題も発生した。だが、これまで投稿の削除はSNS事業者の自主的判断に委ねられていたため、なかなかネット上から削除できず被害が増幅する状況が続いていた。

今回の改正は、投稿の削除に関して、初めて法的な規定を整備したもの。大手SNS事業者に対し、削除基準や手続きの明示、対応窓口の設置などを義務づけ、削除に応じるかどうかを1週間程度で判断するよう求める。対応が不十分とみなせば勧告・命令を出し、従わない場合は最大1億円の罰金を科す。

これで、被害者の早期救済へ一歩前進したとはいえる。

しかし、表現の自由との絡みに配慮して、誹謗中傷の判断基準は示さず、削除を義務づけるところまでは踏み込まなかった。このため、「一刻も早く投稿を削除してほしい」と願う被害者の要望をどこまで汲み取れるかは見通せない。もとより、被害を著しく減らすためには、この程度の対策では覚束ないだろう。

■米国政府でさえGAFAと全面対決している

デジタル社会の健全な発展のために巨大ITの規制強化は世界的な潮流となっており、スマホ新法など一連の規制策の導入で、遅ればせながら日本も加わることになる。

だが、欧州連合(EU)は、はるか先を行っている。

個人データをメシの種にする巨大ITに対し、18年に個人データを強く保護する「一般データ保護規則(GDPR)」を施行し、世界中を驚かせた。さらに22年には、スマホ新法の手本となった「デジタル市場法(DMA)」と、違法コンテンツの排除や偽情報の拡散防止を義務づける「デジタルサービス法(DSA)」を制定した。

巨大ITのおひざ元の米国でさえ、司法省が3月、グーグル、メタ、アマゾンに続いて、反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いでアップルを提訴。司法の場で、「GAFA」と全面対決する構図になった。

■規制を総務省に任せるだけでいいはずがない

翻って、日本の規制強化策をみてみると、その及び腰が浮き彫りになるばかり。

「DMA」は、スマホOSはもとより、広告やSNS、ネット通販など巨大ITのビジネスモデル全体を規制しており、違反すれば世界売上高の10%の制裁金を科す。たとえば、アップルの場合、2023年9月期の通期売上高は3832億ドル(1ドル=155円として約60兆円)なので、制裁金は383億ドル(約6兆円)の巨額になる。

これに対し、スマホ新法による課徴金は、アップルの日本市場の売上高約1.6兆円(2021年)のうち「アップストア」での手数料を30%とすると課徴金の対象は約4800億円だから、単純計算で約1000億円にしかならない。

規制対象をスマホのアプリ市場に限定した新法は、規模・内容において「DMA」に比ぶべくもないのだ。

グーグルに対する行政処分も、「改正プロバイダー責任制限法」も、きわめて限定的な対症療法でしかない。

しかも、スマホ新法の所管は公取委、「改正プロバイダー責任制限法」は総務省で、タテ割り行政そのもの。巨大ITと対峙するべく政府の強力な司令塔は見えてこない。

「もっと広範な規制が必要」との声が聞こえてくるが、巨大ITの反発も激しくなっており、EUのような包括的な法整備には慎重に見える。もとより、米国のマネをできるはずもない。

■「なぜ規制をするのか」という哲学が必要

EUが真剣勝負で規制を強化する背景には、デジタル市場を席巻する巨大ITのビジネス優先主義から、民主主義を守ろうとする使命感と危機感があるように見受けられる。手を拱いていれば、公正な取り引きが歪められ、個人データが濫用され、偽情報の拡散が進んでしまいかねないからだ。

デジタル市場は、もはや市場競争による規律が働きにくくなっている。巨大ITと伍してユーザーの利益を守るためには、「なぜ規制をするのか」という日本独自の確固たる哲学が求められるのではないだろうか。

表現の自由は絶対的に守らなければならない基本的人権だが、現実に被害に苦しめられている多くの人たちを放置しておいていいはずがない。時限的な措置でもいいから、巨大ITを強力に規制する仕組みを用意しなければならない。

----------

メディア激動研究所 代表

1955年生まれ。名古屋市出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。中日新聞社に入社し、東京新聞(中日新聞社東京本社)で、政治部、経済部、編集委員を通じ、主に政治、メディア、情報通信を担当。2005年愛知万博で博覧会協会情報通信部門総編集長を務める。日本大学大学院新聞学研究科でウェブジャーナリズム論の講師。新聞、放送、ネットなどのメディアや、情報通信政策を幅広く研究している。著書に『「ニュース」は生き残るか』(早稲田大学メディア文化研究所編、共著)など。 ■メディア激動研究所:https://www.mgins.jp/

----------

(メディア激動研究所 代表 水野 泰志)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

コロナ患者の移送業務で談合 独禁法違反でJTBなどに排除措置命令

毎日新聞 / 2024年5月30日 16時31分

-

iPhoneにマイナカード機能搭載へ、政府と米アップルが最終調整

読売新聞 / 2024年5月29日 23時21分

-

KDDI、「Googleメッセージ」を標準アプリに LINEを含むメッセージアプリの地殻変動が起きそうだ

ASCII.jp / 2024年5月16日 11時25分

-

NYT記者が分析する、AIが抱える最大のリスク 「まだ暴走列車ではない」AIの現在地と課題

東洋経済オンライン / 2024年5月11日 20時0分

-

有明ノリ「出荷制限」めぐる公取委の処分差し止め認めず 佐賀有明海漁協などの訴え却下

RKB毎日放送 / 2024年5月9日 18時10分

ランキング

-

1【速報】今月開始の定額減税「評価しない」が60% 6月JNN世論調査

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月2日 22時57分

-

2「検証してもらわないと無駄死に」新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 集団訴訟へ参加を目指す妻【大石が聞く】

CBCテレビ / 2024年6月2日 6時2分

-

3立民、4日採決は「論外」と批判 規正法改正案、自民は早期主張

共同通信 / 2024年6月2日 19時59分

-

4奥能登4市町「エコノミークラス症候群」検診で被災者の8・8%に血栓、一般を大幅に上回る

読売新聞 / 2024年6月2日 20時0分

-

5自民・茂木幹事長、ライドシェア全面解禁を提唱「時代遅れの制度壊さなければ」…政府は結論先送り

読売新聞 / 2024年6月2日 18時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください