筑波大、デバイスの電位変化をピコ秒の高時間分解能で計測する新手法を開発

マイナビニュース / 2024年5月14日 12時0分

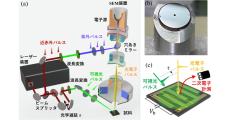

筑波大学は5月10日、走査電子顕微鏡(SEM)とフェムト秒レーザーを組み合わせ、デバイス材料内の電位変化を高い時間分解能で計測する新手法を開発し、それを用いて、半導体「ガリウムヒ素」(GaAs)基板上に形成した光伝導アンテナデバイス上の金属電極周囲の電位変化を計測、43ピコ秒の時間分解能でSEM画像として観察することに成功したと発表した。

同成果は、筑波大 数理物質系の藤田淳一教授、同・嵐田 雄介助教らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するフォトニクスに関する全般を扱う学術誌「ACS photonics」に掲載された。

現在、次世代携帯電話のBeyond 5Gや6Gに向けての研究が進められている。その実現には、デバイスの情報処理に要する時間をより短くし、なおかつ低消費電力化することが強く望まれている。その方法の1つがデバイスサイズの小型化だが、微細化・高速化が進展した結果、従来の電気的な測定方法では、デバイスの動的特性を精密に測定することが困難な状況になりつつある。そのため、高速で動作する電子デバイスの局所電位を、より正確かつ直接的に観察できるような新手法の開発が求められていた。

ナノスケールの材料などの撮影手段であるSEMは、対象試料に電子線を照射した際に放出される二次電子の計測を行い、電子線の照射位置を走査した時の二次電子の強度分布から、試料の形状や電位分布の画像が得られる仕組みだ。これまで研究チームでは、数10ピコ秒という極短時間だけ照射電子線に多数の電子を含むようにパルス化し、瞬間的な試料の状態を反映したSEM画像を取得する「走査型超高速電子顕微鏡法」(SUEM)を開発済み。そこで今回の研究では、SUEMを電子デバイスの性能評価に用いることを試みることにしたという。

SUEMの鍵は、電子線を極短時間だけ生じさせることであるため、フェムト秒レーザーとして、時間幅300フェムト秒の近赤外線パルスが用いられた。同光をビームスプリッターで分割し、片方を非線形光学結晶を用いて紫外線パルスへと波長変換し、SEMの電子源へと照射すると、紫外線によって電子源の先端で光電効果により電子パルスが発生する。同パルスが、電子源の下方に設置された直径0.7mmの穴が開いたミラーを通過して試料まで到達し、瞬間的なSEM像を取得することができるという。

また、試料に変化を引き起こすための光として、非線形光学結晶による波長変換により試料が吸収しやすい可視光パルスが用いられた。同光にはあらかじめ光学遅延「t」が付与され、電子パルスより早く試料に入射させたとする。これにより、光励起からtだけ時間が経過した後のSEM像を取得することができるとした。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

大型かつ重量のある試料をナノレベルまで観察可能な高分解能ショットキー走査電子顕微鏡「SU3900SE」「SU3800SE」シリーズを発売

PR TIMES / 2024年5月28日 18時45分

-

誘導型位置センサによる産業用モータ制御の向上手法

マイナビニュース / 2024年5月27日 6時15分

-

最先端材料科学研究:材料分析に新たな風

共同通信PRワイヤー / 2024年5月13日 11時0分

-

名大など、水素原子の約1/20の超高精度で収差補正できるX線顕微鏡を開発

マイナビニュース / 2024年5月9日 16時32分

-

「透明度」「電気伝導度」「柔軟性」に優れる多点マイクロ電極搭載 コンタクトレンズを開発

共同通信PRワイヤー / 2024年5月8日 14時0分

ランキング

-

1「こんなに種類あるんですね」 コレクターが収集した交通系ICカードの数々に「すごい」「素敵です」

ねとらぼ / 2024年6月2日 20時45分

-

2「LUMIX S9」のストックフォト問題は何がいけなかったのか?

ITmedia NEWS / 2024年6月2日 7時20分

-

3AIの急速な導入がWindowsの予定を変えた!? Windows 12がすぐには出ない可能性

ASCII.jp / 2024年6月2日 10時0分

-

4タイヤを転がし続けて16年!? マルゼンCMが令和にバズる CM誕生のきっかけや16年継続した理由を本人に聞いた

ねとらぼ / 2024年6月1日 20時30分

-

5その「スタート」ボタン、広告かも 国民生活センターが注意喚起 意図しないサブスク契約の可能性も

ITmedia NEWS / 2024年5月31日 21時39分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください