こうして従順な社員が大量に作り出される…年収1000万50歳ヒラ社員を生む日本式「温情の人格査定」の大問題

プレジデントオンライン / 2024年4月27日 10時15分

■社員の従順を引き出す監獄のような人事のしくみ

【海老原】江夏さんが前々回おっしゃっていた、「日本には市場も社会もない」という話をもう一度しませんか。欧州のような産業組合×経済団体×職業訓練といった雇用の「社会体制」がしっかりしているわけではない。アメリカには人材が出たり入ったりする市場があるため、それにより企業経営が浄化されるが、日本にはそれもない。そうして、社会と市場の介入を遮断した日本企業は、仲間意識と温情と曖昧な経営になっていった。粗雑に略すとそんなところでしょうか。

【江夏】昔、ミシェル・フーコーという哲学者が、『監獄の誕生』という著書で、バノプティコンという円形の刑務所施設について、近代社会を象徴するものとして言及しました。円形の施設の縁には、囚人が閉じ込められた多くの独房があります。そして、中央の塔には監視役のための部屋があるんです。囚人からは監視役の姿は見えないけれど、監視役からは囚人全員の一挙手一等足がすべて見えるようになっている。囚人は不穏なことをすると罰せられるので、従順にならざるを得ないんです。

大事なことは、こうした従順さが、実際に監視役が部屋にいるかどうかに関わりなく、引き出されやすいということです。たとえ監視役がいなくても、その実態は囚人には分かりません。しかし、いないことを想定した言動を取ると罰せられる可能性が高まるので、従順になるのです。

このバノプティコンは、企業の雇用システムと似ています。まずは、企業は情報の非対称性を利用して従業員の貢献を引き出すということ。しかしそれは企業一般においてそうです。とりわけ日本で顕著なのは、監視役が監視部屋にいない、あるいはいたとしても望遠鏡が紛失したか壊れている可能性がそれなりにある、ということです。

■阿吽の呼吸の陥穽

【海老原】それが、前回話題になった「人格査定」のからくりですね。曖昧な基準と曖昧な目標で査定を行えば、何を言われるかわからないから、絶対忠実になっていくと。いやぁ、市場とも社会とも隔絶された「監獄」とは少し厳しい気もしますが(笑)

【江夏】大袈裟な比喩ではありますが、変える方がいいことは大袈裟に指摘したほうがいいのかもしれません(笑)。熊沢誠先生が『働きすぎに斃れて 過労死・過労自殺の語る労働史』(岩波書店)など著書でたびたび指摘されているのですが、日本の査定の仕組みが、職場の業務プロセスの柔軟性に加え、個人の疲弊も引き起こしているわけです。従業員の頑張りは、その内実をよく知らない人にとってもわかりやすい、労働時間や命令の形式的な受容という形では表れています。しかし、「監視部屋の望遠鏡」がないか壊れているため、それが本当に経営に資するものになっているかどうかまでは、経営者や管理者はわからない、と。

【海老原】日本型とは、うまく行けば「阿吽の呼吸」もしくは「暗黙知」の経営ともいえますが、それは、粗野で無秩序という陥穽に嵌る可能性もあると。

【江夏】企業から従業員に、時間や労力を無尽蔵に近い形で拠出するのを求めるのはいけません。どういう職務設計、権限と責任の配分なら、従業員各人の程よい貢献が組織的にうまく噛み合い、価値につながるかを考えたい。こここそが、仕事やキャリアの男女平等に向けた一丁目一番地でしょう。

■大企業「50歳ヒラ社員・年収1000万円」が作られるプロセス

【海老原】その曖昧で温情の続きとして、再度年功昇給がどう起こるかを題材にしましょう。よく、欧米企業は「ポストに人をつける」、日本は「人に仕事をつける」と言いますね。これ、勘違いしている人が多いのですが。欧米は毎期のように企業の末端まで組織設計を施し、ポスト数を決めてしまいます。給与や処遇はポスト毎に決まっているので、泣こうが喚こうが、その数以上の昇進や昇給は起こりません。

一方日本は、人が処遇のベースになります。等級基準をクリアすれば、何人だって昇級・昇格してしまう。とりわけ非管理職等級は、全く定員管理などありません。だから、誰でも係長までは達し、定昇でそのレンジ上限まで昇給する。それが、大企業の50歳ヒラ1000万円の正体でしょう。

■組織設計をとるか、能力ストックをとるか

【江夏】経営組織論の観点に立つと、合理的な経営は、まずは組織のデザインから入ります。目標や戦略のためにどのような階層を組むか、環境の複雑さを踏まえどの程度のルール化をあらかじめ進めるか、権限や責任をどの程度ロワーに分散させるか。組織の運行のために必要な個人の能力は、組織の設計に応じて変わってきます。日本ではこれが機能してない。組織をいかに設計するか、というより、能力のストックをいかに増やすか、にばかり意識が向いている。能力ストックを増やしておけば、それがその時活用できなくても、いざとなった時の欠員補充がしやすくなるので。野球でいうと、一塁手と二塁手と三塁手と遊撃手を個別に雇うのではなく、雇った選手に内野全てを守れるようにしておくわけです。

どちらのやり方が合理的なのか、確たる正解はありませんが、これだけは言えます。能力ストックを豊かにする措置は組織の柔軟性に起用する一方で,組織設計の緩さに繋がり、指示命令系統をきかせたい時や責任の所在をはっきりさせたい時に支障が出る。一方、組織設計があまりに精緻だと、うまくハマれば合理的だけれども再設計が大変な上,能力の補充のために採用に頼らざるをえなくなる。

■ポスト数を人事管理の基本に

【海老原】欧米、たとえばドイツではマイスター認定という公的な制度がありますね。この処遇などがその典型なんです。年功と職業訓練、そしてテストによりマイスター資格をとった人が出たとしましょう。日本であれば、資格をとったんだから、社内でもマイスターとして処遇するでしょう。でも、ドイツだと、職場にマイスターポストの数が決められているので、誰か辞めないと認定されません。日本型は能力ストックを期し、ドイツではポスト=組織設計を重視する対称的なケースでしょう。

【江夏】日本は組織内の流動性が高く、市場での流動性が低いわけです。

【海老原】そうですね。そのためにも、「人ではなく、ポスト数を人事管理の基本にする」という転換は重要でしょう。たとえば日本だと新人が3年くらい働くと昇格して等級が上がります。それは何人上がっても別段問題はありません。ところが、欧米のように一格上を「サブリーダーというポスト」にしておき、その数は組織設計上、各部署に「3つ」と決めて置いたら。そのポストが埋まっている限り、下にいる人はどんなに頑張っても昇格できません。そうしたら、「他社の空きポストに応募しよう」と転職する人が増えます。

■評価の低い人が昇給できる仕組みにメスを

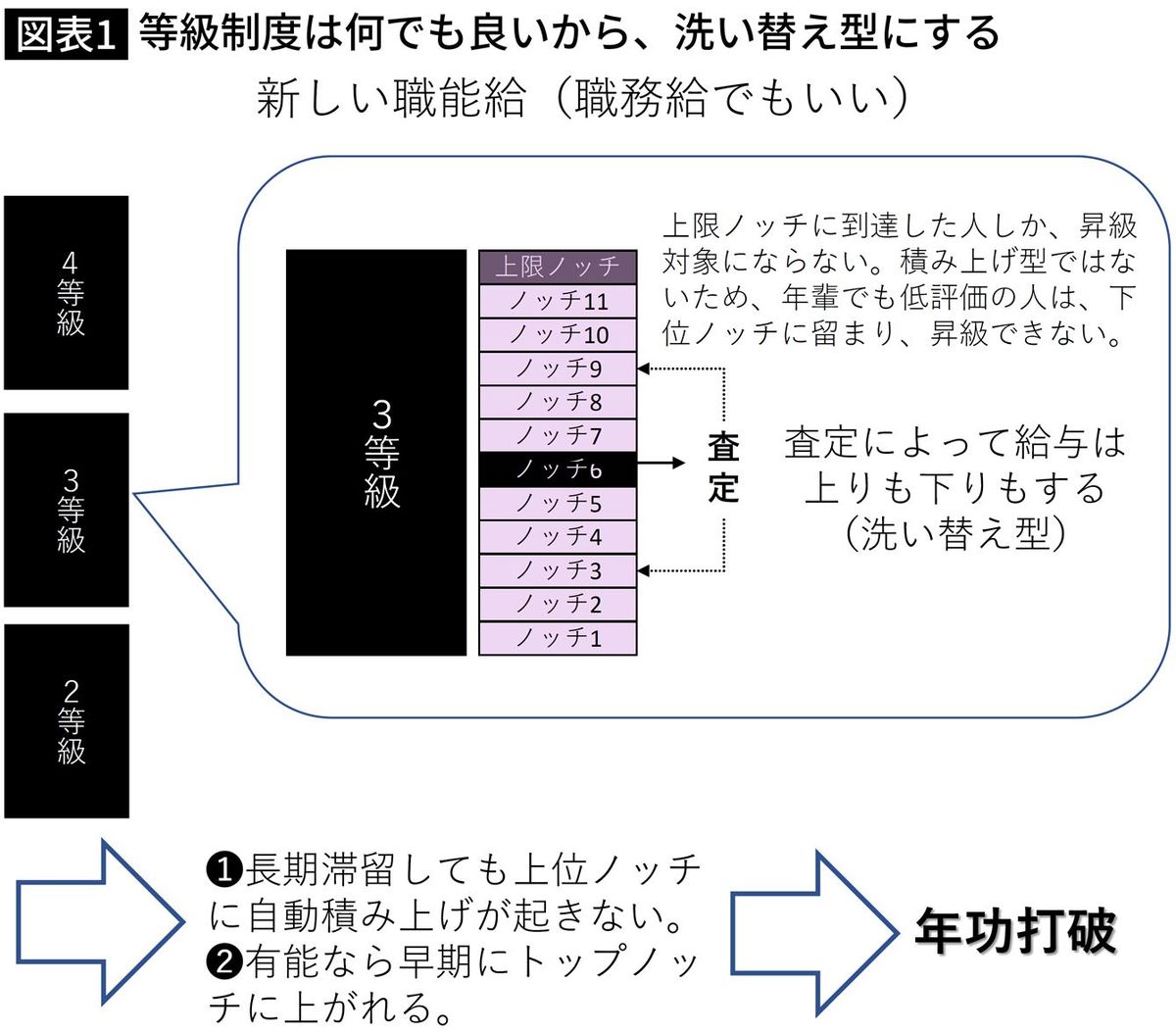

【海老原】結局、組織設計から入って、各部署の等級ごとのポスト数を決める形にしたら、必要以上の昇進昇格は起こりません。一方、「人」を基準にしていたら、職能制でも職務制でもJOBグレードでも、等級ごとの「定員」などありません。査定を重ねれば等級内のノッチ(刻み)を上り、やがて次の等級へのリーチがかかってしまいます。これが年功昇給の根源です。

仕事のできない人でも、時間をかければ等級内の上限まで上り、そこまでくると「昇格審査対象」となる。そこに3年、4年と滞留したら、「仕方ない。上げてやろう」という温情昇級が起きる。この仕組みにメスを入れないと。でも、欧米のように組織設計から入ってポスト毎に定員を定める仕組みは日本にはなじまないでしょう。

そこで私が提案したいのは、日本型のままだけど、査定による積み上げをなくすことを謳いたいんです。各査定毎に良ければ上に、普通なら真ん中、悪ければ下と、洗い替えをする。

こうすれば、業績が悪い人はいつも下位に留まり昇級審査対象とはなりません。

■成果主義がうまくいかなかった理由

【江夏】洗い替えは2000年ごろに各社が採り入れた成果主義の流れですね。出来高給という話ではなく、ベースはあくまで職能給で、一部分の成果貢献給の部分に関し、評価を洗い替えにした。

そのためには、能力向上にもつながるような成果目標を上司と部下が共同できちんと立て、合意し、折々で達成度合いを確認することが必須です。こうしたコミュニケーションを、上司は自分の一番大事な仕事だと思っておらず、片や部下のほうも、この仕組みによって、結果や成長を成し遂げ、キャリアをよりよいものにしていく、という意識が希薄でした。結果として、能力開発の面でも処遇決定の面でも成果主義はうまく機能せず、評価に関して、グダグダの年功的運用という悪弊が改まらなかったわけです。

成果主義的な評価制度がうまくいかなかった背景には報酬原資を企業が渋ったこと、多段階評価の複雑性があり、一概に評価者を責めるわけにもいきませんが、能力開発や目標共有の機会を逸したのはもったいなかったです。

会社として、社員一人ひとりをどうマネジメントし、その貢献を自分たちのビジネスの成功にどう結び付けていくか、そのためには柔軟で明確な働き方をどう実現していくか、という発想が重要になるのですが、それが不足していました。そうした姿勢がない限り、評価を洗い替えだけしても、うまくいかないのではないかと思います。

■査定もキャリアも「見える化」して、選択可能な社会に

【海老原】その点、外資系企業の査定って、シビアですよね。査定結果に対し、本人が「納得しました」とサインをしない限り、終わらないんです。権利意識が強いアメリカでは、生半可な説明ではサインしてくれません。だから、当初目標が納得いくようなものになっています。たとえば低査定の人用には、「嘘をつかない」「アポは5分以上遅れない」などといったショボい項目になっています。そして、その約束が破られるごとに、「はい、査定で評価落とすよ」と日常的に宣告していくと。

【江夏】評価基準が数値化という意味で客観的になっているのか、という問題は実はどうでもいいのではないかと。一番大切なのは、上司と部下がお互いに納得した上で、握ったものになっているかどうかだと思います。そこを握っておくと、部下はそれ以上に過剰に働かなくていい。自分のライフプランはこうだから、このくらい働きたいと主張できる。

それに対し、「報酬をもう少し積むからもう少しやってくれないか」と上司が言い、部下が「それだったら、ライフプランを修正し、もう少し働くようにします」と言える。日本企業の場合、現場の管理者が人事権とりわけ人件費の裁量を持っていないからこうした交渉や合意形成が難しいわけですが、このやり取りができないと、女性の働きにくさという問題も変わらないでしょう。

【海老原】そこですよね。前回私が提案した「80%で働く」仕組みも、今回の「洗い替え型」も、そもそもの査定自体がいい加減であれば、何も機能はしません。

■悪い評価を受けないように頑張るしかなくなる

【江夏】100年ほど前のアメリカで、「科学的管理法」という、経営学のルーツとも言われる考え方が流行りました。その創始者がフレデリック・テイラーで、「経営学の父」と呼ばれることが多いです。それはまさに労働者の評価に関するもので、これくらい仕事をしたら、これだけ賃金を上げる、という図式を示したものでした。それによって、労働者の期待値を高め、働く意欲を高めようとしたのです。

当時のアメリカ企業の現場では職長と呼ばれる現場のドンみたいな人が絶大な権限を有していました。彼らはあたかも請負業者のような存在で、持ち場を回すために労働者一人ひとりの雇用、賃金、働く時間を決めていました。そこでは、「お前にはこれまで1日100個のノルマを課してきた。しかし明日からは125個にする。日給は変わらず1ドル。食いっぱぐれたくなかったら明日も来い」という理不尽な命令もまかり通っており、労働争議や労働者の大量離職が絶えませんでした。職長の権力濫用を抑え、労働者を留めるため、明確な管理ルールによって経営側がもっと現場に介入すべきだ、と説いたのが、科学的管理法だったのです。

この話は100年前のアメリカですが、今の日本人にとっても別世界の昔話にはできないように思えるんです。もちろん、彼の国の職長のようなあからさまな「悪人」はいないかもしれない。しかし、合意できる評価基準が重要であるという強い信念が今ひとつ確立されていないから、従業員側は悪い評価をもらわないように頑張るしかなく、疲弊してしまっていると。

■仕事の範囲を明確化すれば「降りる選択」がしやすくなる

【海老原】さっきの命令は「おお、お前よく頑張ったな。明日からもっと頑張れ」というお笑いの世界ですね。会社のために、しっかり働くのはいいことなんですが、行き過ぎはよくない。右肩上がりの時代はそれでも報いられたからよかったのですが、今は違います。

【江夏】しっかり働くというのは無尽蔵に働くことではなく、合意されたことをきちんとやるということだと思います。経営合理性の範囲で会社は働く範囲を定め、従業員に提示しなさい、ということです。こういうことが当たり前になれば、従業員側も、相手からの期待、そして自分がそれに応えられる程度についてより明確に理解できるようになるから、今の就業機会への適応も、別の就業機会の探索も、行いやすくなる。

【海老原】そうした大人の関係になれば、納得ずくで長時間労働する人も残るし、逆に将来が見えて諦めたから家庭中心の人も生まれる。男・女という区別で前者は闇雲に働き、後者は家庭に尽くす、というような選択肢のない生き方からそろそろ脱すべき時でしょう。

【江夏】そう、結果として右肩上がりになる人もいるし、フラットな人もいる。それがいいと思います。

----------

雇用ジャーナリスト

1964年生まれ。大手メーカーを経て、リクルート人材センター(現リクルートエージェント)入社。広告制作、新規事業企画、人事制度設計などに携わった後、リクルートワークス研究所へ出向、「Works」編集長に。専門は、人材マネジメント、経営マネジメント論など。2008年に、HRコンサルティング会社、ニッチモを立ち上げ、 代表取締役に就任。リクルートエージェント社フェローとして、同社発行の人事・経営誌「HRmics」の編集長を務める。週刊「モーニング」(講談社)に連載され、ドラマ化もされた(テレビ朝日系)漫画、『エンゼルバンク』の“カリスマ転職代理人、海老沢康生”のモデル。著書に『雇用の常識「本当に見えるウソ」』、『面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと』(ともにプレジデント社)、『学歴の耐えられない軽さ』『課長になったらクビにはならない』(ともに朝日新聞出版)、『「若者はかわいそう」論のウソ』(扶桑社新書)などがある。

----------

----------

神戸大学経済経営研究所准教授

2003年、一橋大学商学部卒業。2009年に博士(商学)を一橋大学より授与。名古屋大学大学院経済学研究科講師などを経て、2019年9月より現職。専門は人的資源管理論、雇用システム論。現在の研究関心は「公正な処遇」を可能にする制度設計と現場の運用、人事管理における実務界と研究界の関心の相違、人事管理の実務の改善に資する研究者の臨床的関与のあり方など。主著に『人事評価における「曖昧」と「納得」』(NHK出版)『人事管理』(有斐閣、共著)、『コロナショックと就労』(ミネルヴァ書房、共著)。

----------

(雇用ジャーナリスト 海老原 嗣生、神戸大学経済経営研究所准教授 江夏 幾多郎 構成=荻野進介、海老原嗣生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

就職、昇格、結婚もストレス源になる…産業医が解説「新生活のストレス」に強い心と体をつくる方法

プレジデントオンライン / 2024年5月2日 9時15分

-

課長になれない50代が5割超え…人事のプロが提言「仕事が向かない人は早く帰って家事育児」の選択肢を

プレジデントオンライン / 2024年4月26日 17時15分

-

日本人男性はなぜここまで育休を避けたがるのか…低査定の人も途中で降りることを許さない"年功人事"の残酷

プレジデントオンライン / 2024年4月25日 16時15分

-

ログラスが報酬テックのPROJECT COMPを導入

PR TIMES / 2024年4月24日 15時40分

-

上野千鶴子×海老原嗣生「男はいつ"部長"という既得権益を手放せるか…働き方の楽観シナリオと最悪シナリオ」

プレジデントオンライン / 2024年4月15日 16時15分

ランキング

-

1物価の優等生『もやし』生産者はようやく少しずつ値上げ…しかし消費減で悲鳴「このままでは生産者がみんな廃業してしまう」

MBSニュース / 2024年5月8日 19時18分

-

2損保大手、火災保険料引き上げ=10月に10%、災害激甚化で

時事通信 / 2024年5月8日 17時54分

-

3トヨタの営業利益5兆3529億円、日本企業で過去最高…最終利益も倍増し初の4兆円超

読売新聞 / 2024年5月8日 14時25分

-

4「コカ・コーラ」や「ジョージア」…141品を20円値上げへ 10月出荷分から

日テレNEWS NNN / 2024年5月8日 19時30分

-

5平日休みの正社員、約半数が「有給休暇を取得する際に暗黙のルールが存在する」

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月8日 17時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください